Остеохондропатия бугристости большеберцовой кости (Болезнь Осгуда-Шлаттера) – это патология костной системы, в основе которой лежит деструкция зоны роста большеберцовой кости с развитием хондроза коленного сустава. Болезнь впервые описана американскими учеными Осгудом и Шляттером (Шлаттером) в 1903 году.

Может проявляться болезненной шишкой в области ниже коленной чашечки в детском и подростковом возрасте, когда начинается период полового созревания. Болезнь возникает чаще всего у детей/подростков, которые занимаются спортом особенно такими видами как бег, прыжки или видами спорта, требующими быстрых изменений траекторий движения как, например футбол, баскетбол, фигурное катание и гимнастика. Далее, подробно рассмотрим, что это за заболевание, какие причины и симптомы, а также как лечить ее правильно без осложнений.

Общие сведения

Что это такое?

Болезнь Шляттера была описана в 1906 году Осгудом-Шляттером, имя которого она и носит.

Другое название заболевания, которое также применяется в клинической ортопедии и травматологии, отражает суть происходящих при болезни Шляттера процессов и звучит как «остеохондропатия бугристости большеберцовой кости». Из этого названия видно, что болезнь Шляттера, как болезнь Кальве, болезнь Тиманна и болезнь Келера, относится к группе остеохондропатий — заболеваний невоспалительного генеза, сопровождающихся некрозом костной ткани. Болезнь Шляттера наблюдается в период наиболее интенсивного роста костей у детей от 10 до 18 лет, значительно чаще у мальчиков.

Заболевание может протекать с поражением лишь одной конечности, но достаточно часто встречается болезнь Шляттера с патологическим процессом в обеих ногах.

Патогенез

Механизм возникновения и дальнейшего развития синдрома Осгуд-Шляттера напрямую связан с возрастом пациента и его физической активностью. Согласно статистическим данным в подавляющем большинстве случаев врачи диагностируют болезнь Шляттера у детей и подростков в возрастной категории от 10-ти до 18-ти лет, при этом занимающиеся спортом молодые люди страдают от нее в 5 раз чаще, чем их сверстники, ведущие пассивный образ жизни. Той же причиной более интенсивных физических нагрузок объясняется тот факт, что данная остеохондропатия в основном поражает мальчиков.

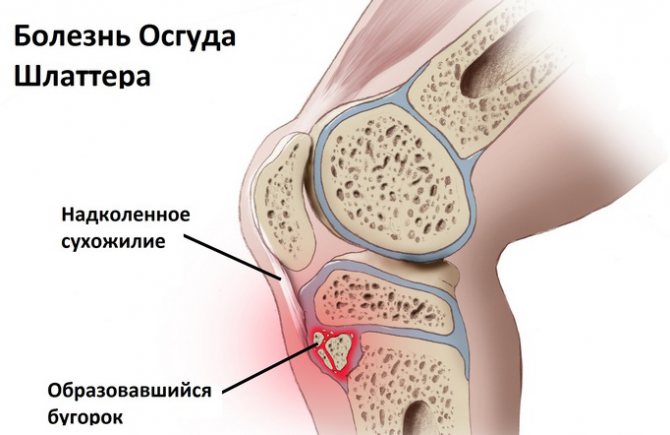

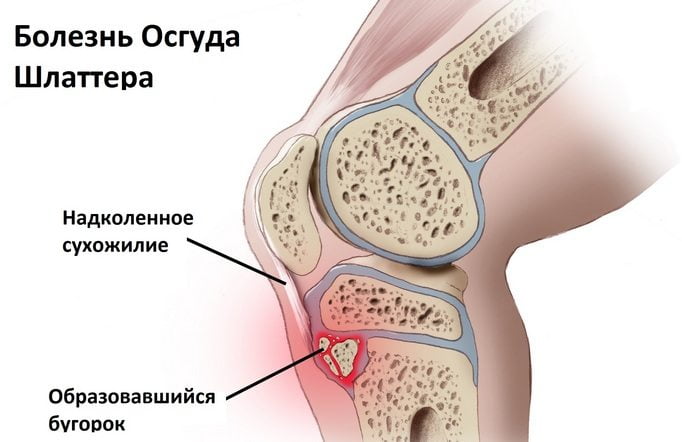

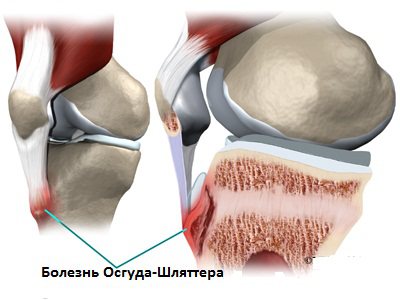

Как известно в формировании коленного сустава человека участвуют две крупные кости – бедренная (выше колена) и большеберцовая (ниже колена). В верхней части последней из них имеется особый участок (бугристость), к которому посредством сухожилия крепится четырехглавая бедренная мышца. Именно эта часть кости в детском и юношеском возрасте отвечает за ее рост и потому особо подвержена различным травмам и повреждениям. Во время активных физических нагрузок на коленный сустав в некоторых случаях приходится большая нагрузка и происходит перенапряжение четырехглавой мышцы, что приводит к растяжению или надрыву сухожилия и возникновению дефицита кровоснабжения в этой области. Вследствие такого травматического влияния и снижения питания района бугристости большеберцовой кости в ней развиваются постепенные некротические изменения, вплоть до отмирания отдельных частей ее ядра.

Причины развития

Остеохондропатия большеберцовой кости развивается в юном возрасте, от 10 до 18 лет, у лиц, которые интенсивно и регулярно занимаются спортом. Поскольку более активными традиционно являются мальчики, заболевание диагностируется у них в несколько раз чаще. У взрослых болезнь Шлаттера не встречается.

Следует отметить, что недуг поражает подростков независимо от их общего состояния здоровья, поэтому заболевают в том числе и абсолютно здоровые люди. Факторами повышенного риска являются спортивные тренировки, связанные с высокой нагрузкой на колени – футбол, волейбол, гандбол, тяжелая и легкая атлетика, боевые искусства и лыжный спорт. Для девушек травмоопасными считаются балет, танцы, гимнастика и теннис.

Существует также взаимосвязь между возрастом подростка и манифестацией болезни – девочки заболевают раньше, чем мальчики. Это связано со сроками полового созревания, провоцирующего интенсивный рост. Для девочек это 11-12 лет, а для мальчиков – 13-14.

Основной причиной заболевания является не разовая травма – ушиб или падение, а хроническая травматизация, связанная с резкими движениями, частыми поворотами коленей и прыжками. Трубчатые кости молодых людей содержат так называемые «зоны роста» – эпифизарные пластинки, состоящие из хрящевой ткани. Их прочность гораздо ниже, чем у костей, что делает зоны роста уязвимыми для различных повреждений.

Под влиянием постоянных перегрузок сухожилия могут перерастягиваться и надрываться, вследствие чего колени начинают болеть и опухать, и в районе бугристости большой берцовой кости нарушается кровообращение. В самом коленном суставе развивается воспаление, которое проявляется периодическими кровоизлияниями.

В результате повреждения хряща на бугристости кости постепенно возникают изменения некротического характера, которые растущий организм пытается заполнить костной тканью. Из-за этого появляется шишковидное образование, представляющее собой костный нарост.

Классификация

В ортопедической среде данную патологию принято классифицировать по степени ее тяжести и выраженности наблюдаемой внешней и внутренней симптоматики. Относительно этого выделяют три степени болезни Шляттера, а именно:

- начальная – визуальные проявления в форме шишкообразного нароста под коленом отсутствуют или минимальные, болевые ощущения в районе коленного сустава эпизодические, слабовыраженные и возникают в основном в момент физической нагрузки на ногу;

- нарастание симптоматики – появляется отечность мягких тканей вокруг пораженного колена, непосредственно под ним зрительно различимой становится шишка, болевой синдром проявляется в период нагрузок на ногу и в течение некоторого периода времени после них;

- хроническая – под коленом отчетливо видно шишкообразное образование, которое чаще всего окружено отеком, дискомфорт и боль в суставе носит устойчивый характер и отмечается даже в состоянии покоя.

Стадии и степени развития

Диагностика остеохондропатии не вызывает затруднений, когда течение патологии типичное. Пациенту назначают физиотерапевтическое лечение в зависимости от рентгенологической картины и того, как проявляется болезнь Осгуда-Шлаттера; стадии различаются по степени выраженности симптомов.

В течении болезни выделяют три степени:

- Первая. Симптомы минимальны, внешние проявления отсутствуют, но появляется боль.

- Вторая – боль становится интенсивнее, возникает бугор под коленом.

- Третья – заболевание сопровождается постоянным дискомфортом, болью, внешние признаки очевидны.

Причины

Выделяют две основные связанные с физической активностью первопричины развития болезни Осгуда-Шлаттера у подростков и детей:

- непосредственные травмы тканей коленного сустава (подвывихи и вывихи, растяжения, ушибы, переломы);

- систематические микротравмы (внешние и внутренние) коленного сустава, которые возникают вследствие интенсивных занятий спортом или прочих видов деятельности, сопряженных с чрезмерными физическими нагрузками на нижние конечности.

Факторами наибольшего риска возникновения болезни Шляттера у подростков и детей считают:

- футбол, баскетбол, гандбол, хоккей, волейбол, большой теннис;

- легкую и тяжелую атлетику, акробатику, гимнастику;

- дзюдо, кикбоксинг, самбо;

- лыжный спорт, спортивный туризм, фигурное катание, велоспорт;

- балет, спортивные и бальные танцы.

Лечение

Как правило, патология хорошо поддается лечению, имеет благоприятный прогноз, но основная проблема – это длительность терапии (от 6-ти месяцев до 2-х лет) и необходимость соблюдать рекомендации по режиму физических нагрузок.

Лечение болезни Осгуда Шлаттера у подростков может быть консервативным и хирургическим.

Консервативная терапия

Это основной вид лечения данной проблемы. Основная задача терапии – купировать болевой синдром, снизить интенсивность асептического воспаления и обеспечить нормальный процесс оссификации бугристости большеберцовой кости.

Основной метод консервативной терапии – это щадящий режим физической активности. На время лечения нужно обязательно прекратить все занятия спортом и прочие чрезмерные физические нагрузки. В обязательном порядке нужно применять различные ортопедические изделия для защиты коленного сустава – ортезы, бандажи, эластические повязки, фиксаторы, пателлярные бандажи.

В комплексной терапии назначают и медикаментозную коррекцию. В случае болевого синдрома назначают в соответствующих возрастных дозах анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты. Также всем пациентам показаны препараты кальция, поливитамины. Обязательной составляющей консервативной терапии является физиотерапия.

Пациентам назначают курсы:

- УВЧ,

- магнитной терапии,

- фонофореза,

- электофореза,

- лазерной терапии,

- ударно-волновой терапии.

Также всем пациентам показана лечебная гимнастика и курсы массажа.

Как правило, такое комплексное лечение приносит положительные результаты спустя 3-6 месяцев, но иногда терапия может затянуться. В случае, когда консервативная терапия оказалась неэффективной, а болезнь прогрессирует, развиваются ее осложнения, прибегают к оперативному вмешательству.

Хирургическое лечение

Показаниями к назначению операции у пациентов с болезнью Осгуда-Шлаттера являются:

- длительное течение патологии и неэффективность консервативной терапии (когда курс лечения длится более 2-х лет);

- наличие стойкого болевого синдрома, который не устраняется прочими методиками лечения;

- если с помощью рентгенографии наблюдается фрагментация большеберцовой бугристости и наблюдается отделение отдельных отломков кости;

- если возраст ребенка на момент диагностирования болезни составляет 14 лет и больше.

Сама по себе операция считается технически несложной. Хирург удаляет все отделившееся костные фрагменты и проводит пластику сухожилий и связок.

Реабилитация после хирургического лечения не является длительной. После курса консервативного лечения ребенок снова сможет вести активный образ жизни и полностью избавиться от болезни.

Симптомы болезни Осгуд-Шлаттера

Выраженность негативных проявлений данной патологии у различных пациентов может отличаться в зависимости от характера полученных травм, степени физической активности и персональных особенностей организма.

Вначале развития заболевания больной начинает испытывать невнятные болевые ощущения в области колена, которые обычно появляются после или в процессе физических нагрузок на пораженную конечность. Как правило, подобная боль еще не ассоциируется с внутренним патологическим процессом и потому в этом периоде обращений к врачу достаточно мало.

С течением времени болевые симптомы начинают нарастать, локализуются в одном месте и могут проявляться не только при физической активности, но и в состоянии покоя. Вместе с тем вокруг пострадавшего колена появляются обусловленные отеками припухлости, а чуть ниже него возникает шишкообразный нарост. В этом периоде болезни пациенту (в особенности спортсмену) все сложнее становится выполнять обычные для него упражнения, а иногда и естественные движения ногой. Наибольшая интенсивность болевого синдрома отмечается в положении тела – стоя на коленях.

Фото «шишки» при болезни Осгуда-Шлаттера

Помимо этого, у больного могут возникать и другие симптомы негативного характера:

- напряженность ножных мышц (в основном бедренных);

- ограниченность подвижности коленного сустава;

- вспышки резкой «стреляющей» боли в области колена, зарождающиеся при его перенапряжении;

- утренние выраженные отеки в верхней или нижней части колена, образующиеся на следующий после физической активности день.

При самостоятельной пальпации пострадавшего колена ощущаются точки болезненности, а также сглаженность контуров большеберцовой кости. Фактура коленного сустава осязается как плотно-эластическая, а под отечными мягкими тканями прощупывается твердое шишкообразное образование. Общее самочувствие пациента, несмотря на сопровождающие его болевые ощущения и патологические процессы в колене, существенно не изменяется. Кожные покровы над пораженным суставом не краснеют, температурные показатели остаются в норме.

Симптомы

Симптомы болезни Осгуда-Шлаттера чаще возникают у подростков 10-18 лет, не только после ушиба, падения или физических нагрузок, но и без какого-либо внешнего воздействия начинаются боли при сильном разгибании или крайнем сгибании колена, развивается ограниченная, плотная, резко болезненная при надавливании припухлость большеберцового бугра.

Общее состояние удовлетворительное, местные воспалительные изменения отсутствуют или слабо выражены. Патологический процесс как правило самоограничивается. Возникновение его обусловлено нагрузкой на собственную связку надколенника, прикрепленную к бугристости большеберцовой кости. На фоне ускоренного роста в подростковом возрасте, повторяющиеся нагрузки на связку, и незрелость бугристости большеберцовой кости, могут спровоцировать подострый перелом последней в сочетании с лигаментитом собственной связки надколенника. Эти изменения приводят к формированию патологических костных разрастаний, болезненных при резких движениях. При опоре на колено боль может иррадиировать по ходу связки и выше надколенника в сухожилие четырёхглавый мышцы бедра, крепящееся в верхнему краю надколенника. Общее состояние удовлетворительное, местные воспалительные изменения отсутствуют или слабо выражены.

Часто вслед за одним заболевает и другое колено, с теми же объективными изменениями на голени. Болезненность и боли держатся месяцами, обостряясь под влиянием механических инсультов, постепенно исчезая в течение года, редко позднее. Прогноз вполне благоприятный. Костный выступ остается, но без всякого ущерба для функции колена. Гистологически процесс характеризуется утолщением хрящевой прослойки между большеберцовым метафизом и связкой надколенника, неправильными границами зон окостенения, простирающимися в сухожильную ткань и образующих богатый клетками волокнистый хрящ, иногда с основным веществом слизистого типа.

Анализы и диагностика

В целом заподозрить развитие болезни Шляттера врачу позволяет комплексность наличествующих у пациента клинических проявлений и типичная для данного заболевания локализация патологического процесса. Немаловажную роль в правильной диагностике также играет половая принадлежность и возраст пациента, поскольку взрослые люди, как правило, не подвергаются такого вида повреждениям. Даже благодаря простому визуальному осмотру и обычному сбору анамнеза в отношении предшествующих травм или перегрузок коленного сустава опытный ортопед-травматолог способен поставить верный диагноз, однако нелишним будет его подтверждение с помощью некоторых аппаратных методов диагностики.

Решающим фактором в вынесении однозначного диагноза болезнь Осгуда-Шлаттера у детей и подростков была и остается рентгенография, которую с целью повышения информативности течения патологии лучше всего проводить в динамике. Для исключения прочих ортопедических заболеваний подобное обследование пораженного коленного сустава необходимо осуществлять в двух проекциях, а именно в боковой и прямой.

В начальной фазе развития заболевания на рентгенологических снимках отмечается уплощение бугристости большеберцовой кости в ее мягкой части и подъем нижнего края просветления, отвечающего расположенной в передней доле коленного сустава жировой ткани. Последнее несоответствие норме вызвано увеличением размера поднадколенниковой сумки, происходящее вследствие ее асептического воспаления. Какие-либо видимые изменения в самом ядре окостенения на этом этапе болезни Шляттера чаще всего отсутствуют.

Рентгенография коленного сустава при болезни Осгуда-Шлаттера

При прогрессировании патологии рентгенологическая картина меняется в худшую сторону. На снимках наблюдается сдвиг ядра окостенения на 2-5 мм вверх и вперед по отношению к стандартному расположению бугристости или его фрагментация. В некоторых случаях может отмечаться неровность естественных контуров и нечеткость структуры ядра окостенения, а также признаки постепенного рассасывания его частей, однако чаще всего происходит его срастание с основным телом кости с формированием костного конгломерата в форме шиповидного выступа. Такая характерная для болезни Шлаттера «шишка» на поздних этапах заболевания особенно хорошо видна на боковой рентгенограмме и явно прощупывается при пальпации в районе бугристости.

В некоторых нетипичных случаях может понадобиться назначение МРТ, КТ и/или УЗИ проблемного колена и прилегающих тканей, позволяющие уточнить предполагаемый диагноз. Также возможно применение такой методики как денситометрия, которая предоставит исчерпывающие данные о структурном состоянии исследуемых костей. Другие методы лабораторной диагностики, включая ПЦР-исследования и анализы крови на ревматоидный фактор и С-реактивный белок, проводятся в целях исключения возможной инфекционной природы проблем с коленным суставом (в основном неспецифического и специфического артрита).

Дифференциальную диагностику синдрома Осгуда-Шлаттера в обязательном порядке следует проводить с любыми переломами в области коленного сустава, туберкулезом кости, тендинитом надколенника, остеомиелитом, инфрапателлярным бурситом, болезнью Синдинга-Ларсена-Иогансона и опухолевыми новообразованиями.

Диагностика

Для диагностики большое значение имеет история заболевания и врачу необходима следующая информация:

- Подробное описание симптомов у ребенка

- Связь симптомов с физическими нагрузками

- Информация о наличии медицинских проблем в прошлом (особенно перенесенные травмы)

- Информация о медицинских проблемах в семье

- Все лекарственные препараты и пищевые добавки, которые принимает ребенок.

Для диагностики болезни Осгуда-Шлаттера, врач проведет осмотр коленного сустава ребенка, что позволит определить наличие отека, болезненности, покраснения. Кроме того, будет оценен объем движений в колене и бедре. Из инструментальных методов диагностики чаще всего применяется рентгенография коленного сустава и голени, позволяющее визуализировать область прикрепления сухожилия надколенника к большеберцовой кости.

Для уточнения диагноза назначаются следующие виды исследований коленных суставов:

- рентген (в прямой и боковой проекциях);

- УЗИ;

- компьютерная и магнитно-резонансная томография;

- денситометрия.

Болезнь Осгуда Шлаттера на рентгене

На основании результатов рентгенографии врач сможет определить тяжесть патологического процесса и присвоить определяющую тяжесть заболевания рентгенологическую группу:

- I – возрастная оссификации апофиза большеберцовой кости;

- II – замедленная возрастная оссификации апофиза большеберцовой кости;

- III – присутствие костного нароста в проекции передней поверхности хоботовидного отростка.

Выполнение рентгеновских снимков является обязательной частью диагностики, а остальные способы обследований считаются дополнительными и назначаются по мере необходимости. Кроме этого, пациенту рекомендуется ряд лабораторных исследований крови для исключения инфекционной природы заболевания: общий анализ, анализ на С-реактивный белок и ревматоидный фактор, ПЦР анализы.

К какому врачу обратиться?

После травмы записывайтесь на прием к травматологу, если болезнь Осгуда-Шлаттера спровоцирована другими причинами — к ортопеду. Врач назначит консервативное лечение, а в запущенных случаях порекомендует обратиться к хирургу.

Лечение народными средствами

С разрешения лечащего врача и в дополнение к традиционным методам терапии болезни Шляттера допускается использование народных средств лечения, которые в основном сводятся к применению различных снимающих боль и воспаление компрессов и растираний. В этом направлении неплохо зарекомендовали себя следующие рецепты.

Медовый компресс

Для изготовления подобного средства следует натуральный свежий мед в одинаковых пропорциях смешать с медицинским спиртом и на водяной бане прогреть до полного разжижения меда. Сразу после этого нужно смочить в данной смеси чистый отрез марли, наложить его на проблемный сустав и обмотать сверху вначале целлофаном, а затем теплой тканью (лучше шерстяной). Такие процедуры можно проводить в течение месяца дважды в сутки, держа компресс на колене приблизительно 2 часа.

Зверобой и тысячелистник

Из измельченной смеси данных трав (в равном соотношении) готовят своеобразную мазь, для чего смешивают их со свиным топленым жиром, а после в течение 15-ти минут прогревают на слабом огне. После охлаждения мазь считается готовой к использованию и 2-3 раза в день может втираться в кожные покровы вокруг поврежденного колена.

Чеснок

Две средние головки чеснока очищают, пропускают сквозь чесночницу и смешивают с 400 мл обычного яблочного уксуса. Перед использованием это снадобье должно настаиваться в течение недели в стеклянной темной посуде, где его можно в дальнейшем хранить на протяжении полугода. Способ применения заключается в 2-3-х разовом в день втирании небольшого объема такой настойки в поврежденную коленную область.

Лопух

Несколько свежих листьев лопуха мелко рубят, накладывают на чистую марлю и на 3 часа приматывают ее к больной части ноги. Такой сухой компресс ставится на ночь и применяется однократно в 24 часа на протяжении одного месяца (вместо лопуха можно взять листья капусты или подорожника).

Лук

Две очищенные луковицы небольшого размера необходимо натереть на мелкой терке и смешать их с 1 ч. л. сахарного песка. Полученную смесь используют для ночных компрессов в течение примерно месяца.

Целебные масла

В равных пропорциях следует старательно смешать камфорное, гвоздичное, эвкалиптовое, ментоловое масло и сок алоэ. Данную смесь несколько раз в сутки нужно втирать в кожу над поврежденной областью, после чего заматывать ее теплой тканью.

Причины и предрасполагающие факторы

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Болезнь Шляттера у подростков развивается, как правило, в период интенсивного роста (10-18 лет). Пик заболеваемости приходится на возраст 13-14 лет у мальчиков и 11-12 лет у девочек. Патология считается достаточно распространенной и наблюдается, согласно статистике, у 11% всех подростков, занимающихся активными видами спорта. Дебют заболевания чаще всего наблюдается после перенесенной спортивной травмы, в некоторых случаях и вовсе незначительной.

Выделяют три основных фактора риска развития болезни Осгуда-Шляттера:

- Возраст. Недуг встречается преимущественно у детей и подростков, в более взрослом возрасте она выявляется очень редко и только в качестве остаточных явлений в виде шишки под коленом.

- Пол. Чаще остеохондропатия бугристости большеберцовой кости наблюдается у мальчиков, но в последнее время в связи с активным вовлечением и девочек в спорт эти показатели начинают выравниваться.

- Занятия спортом. Болезнь Шляттера в пять раз чаще поражает детей, которые активно занимаются различными видами спорта, нежели тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Самыми «опасными» в этом плане видами спорта считаются футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, спортивная гимнастика и спортивные танцы, фигурное катание, балет.

До настоящего времени истинная причина появления этой формы остеохондропатии остаётся неизвестной. Но многие специалисты склоняются к мнению, что в основе образования патологических костных разрастаний лежит постоянная микротравматизация (частичные отрывы) бугристости большеберцовой кости вследствие повышенной нагрузки на четырёхглавую мышцу.

К факторам риска стоит отнести:

- Возраст 10–15 лет.

- Мужской пол.

- Быстрый рост скелета.

- Занятие активными видами спорта, где превалирует бег и прыжки.

По статистике примерно каждый второй подросток, страдающий болезнью Шляттера, перенёс травму колена. Триггерными факторами в развитии болезни Шляттера могут быть прямые травмы (повреждения связок коленного сустава, переломы голени и надколенника, вывихи) и постоянная микротравматизация колена при занятиях спортом. Медицинская статистика указывает на то, что болезнь Шляттера появляется почти у 20% подростков, активно занимающихся спортом, и лишь у 5% детей, не занимающихся сортом.

К видам спорта с повышенным риском развития болезни Шляттера относятся баскетбол, хоккей, волейбол, футбол, спортивная гимнастика, балет, фигурное катание. Именно занятиями спортом объясняют более частое появление болезни Шляттера у мальчиков.

Происходящее последнее время более активное участие в спортивных секциях девочек привело к сокращению разрыва между полами в отношении развития у них болезни Шляттера.

В результате перегрузок, частых микротравм колена и чрезмерного натяжения соб-ственной связки надколенника, происходящего при сокращениях мощной четырехгла-вой мышцы бедра, возникает расстройство кровоснабжения в области бугристости большеберцовой кости.

Могут отмечаться мелкие кровоизлияния, разрыв волокон связки надколенника, асеп-тическое воспаление в области сумок, некротические изменения бугристости большеберцовой кости.

Болезнь Осгуда-Шляттера возникает у подростков, в возрасте от 10 до 18 лет, в основ-ном у мальчиков в период интенсивного роста скелета. Девочки подвержены этой болезни суставов реже, что связано с тем, что они меньше занимаются такими видами спорта, как мальчики.

Как вам уже стало понятно, болезнь Осгуда-Шляттера возникает в период интенсивного роста костей под влиянием физических нагрузок на колени и мышцы бедра. При занятиях такими видами спорта, как футбол, баскетбол, хоккей, спортивная гимнастика и прочее, происходит сильная нагрузка на область прикрепления связок к бугристости большеберцовых костей, что вызывает травмирование, развитие воспалительного процесса, также нарушается кровоснабжение этой области с кровоизлияниями, развивается асептический некроз с отрывами фрагментов бугристости.

Такое хроническое течение болезни Осгуда-Шляттера приводит к чередованию процессов некроза и регенерации, что проявляется образованием специфических шишек под коленными чашками. Это гипертрофированная бугристость большеберцовой кости.

Болезнь в основном дебютирует в возрасте полового созревания, и чаще возникает у тех детей, кто интенсивно занимается активными видами спорта.

Традиционно мальчики занимаются спортом больше, поэтому болезни Шляттера они подвержены чаще, хотя сегодня и девочки нередко страдают от данной патологии. Болезнь возникает в период активного скелетного вытяжения и постепенно прекращается по мере роста костного скелета.

Примерно 15-20% подростков, активно занимающихся спортивными состязаниями и участвующих в соревнованиях, имеют подобное заболевание. У не занимающихся профессиональным спортом процент ниже – всего 3-5% болеющих. Чаще болезнь Шляттера возникает при прыжковых и травматичных видах спорта.

Профилактика

Профилактика первого возникновения или повторного развития болезни Шляттера в целом заключается в контроле над интенсивностью выполняемых ребенком или подростком физических нагрузок на нижние конечности, особенно если он активно занимается спортом, танцами и т.д. Во многом это зависит от родителей, так как молодые люди редко отдают себе отчет в адекватности собственных тренировок и могут постоянно перенапрягаться. Также немаловажную роль в сохранности суставов и всей костной системы в период ее роста играет полноценное питание, которое должно включать весь комплекс необходимых развивающемуся организму минералов и витаминов. Помимо этого, следует обязательно проходить полное профессиональное лечение любых полученных детьми травм, даже если на первый взгляд они кажутся несущественными.

Реальная история болезни из жизни девочки-теннисистки

Моей дочери сейчас почти 13 лет и мы прошли через болезнь Шляттера коленного сустава больше года назад.

Дочка с детства растет подвижным и энергичным ребенком, любит бегать, прыгать, совсем не сидит на месте, и серьезно занимается большим теннисом. Нами, родителями, было принято решение отдать ее в теннис, т.к. мы считали, что он самый наименее травматичный вид спорта для девочки.

Так и было поначалу – всестороннее развитие спортом, радость от тренировок, много друзей, поездки на турниры, выигранные кубки.

Болезнь Осгуда-Шлаттера у взрослых

В возрастную группу повышенного риска формирования болезни Шляттера входят лишь дети и подростки, большеберцовые кости которых в области их бугристости находятся в процессе интенсивного роста. По мере его прекращения и естественного взросления организма зона бугристости становится крепче и в итоге полностью окостеневает, что само по себе исключает развитие этого заболевания у взрослых. Единственное, что может связывать совершеннолетних людей с данной остеохондропатией, так это ее остаточные изменения в форме небольших бугорков под коленями.

Болезнь шляттера коленного сустава – характеристика

Болезнь шляттера коленного сустава Болезнь Шляттера — асептическое разрушение бугристости и ядра большеберцовой кости, возникающее на фоне их хронического травмирования в период интенсивного роста скелета. Клинически болезнь Шляттера проявляется болями в нижней части коленного сустава, возникающими при его сгибании (приседания, ходьба, бег), и припухлостью в области бугристости большеберцовой кости.

Болезнь Шляттера диагностируется на основании комплексной оценки данных анамнеза, осмотра, рентгенологического исследования и КТ коленного сустава, а также локальной денситометрии и лабораторных исследований. Лечится болезнь Шляттера в большинстве случаев консервативными методами: щадящим двигательным режимом для пораженного коленного сустава.

Болезнь Шляттера (или Осгуда-Шляттера) относится к поражениям опорно-двигательного аппарата, при которых страдает определенный участок длинных трубчатых костей – бугристость большеберцовой кости. Существует целая группа подобных заболеваний, которые наблюдаются преимущественно у детей и подростков, их называют остеохондропатии.

Истинные причины развития остеохондропатий на сегодняшний день точно не известны, но большинство специалистов сходятся во мнении, что патология возникает из-за дисбаланса процессов роста костей и кровеносных сосудов, которые их питают, на фоне физических перегрузок у ребенка. Болезнь Шляттера или Осгуда-Шляттера представляет собой своеобразную форму остеохондропатии бугристости большеберцовой кости, возникновение которой связывают с нарушением процессов окостенения.

Основную группу риска составляют подростки в возрасте 10–15 лет, регулярно занимающиеся активными видами спорта. По большей части поражение носит односторонний характер.

Болезнь Шляттера – это одна из самых часто встречаемых остеохондропатий. Заболевание также можно встретить под названием болезнь Осгуда-Шляттера, остеохондропатия или апофизит бугристости большеберцовой кости. Патология характеризируется образованием шишки на передней поверхности голени непосредственно под коленом (место прикрепления связки надколенника к бугорку большеберцовой кости) и наличием боли, которая возникает при движениях.

Общей симптоматики недуг не имеет. Как правило, характеризируется доброкачественным течением и самостоятельным регрессом, но иногда могут наблюдаться последствия болезни в виде фраг-ментации бугра большеберцовой кости и отрыва сухожилия надколенника.

Болезнь Шляттера (Осгуда-Шляттера) — это один из вариантов остеодистрофии (нарушения строения кости из-за проблем с ее питанием) в области головки большеберцовой кости голени.

Болезнь Шляттера характеризуется формированием болезненной шишки в зоне ниж-него полюса коленной чашечки. Заболевание характерно для юношеского возраста, встречается в возрасте от 10 до 18 лет. Поражение в основном одностороннее.

Осложнения и последствия Осгуд-Шляттера

Чаще всего болезнь Осгуда-Шлаттера не приводит к возникновению каких-либо серьезных осложнений со стороны поврежденного коленного сустава и со временем проходит практически без последствий. Иногда в первое время после проведенного лечения в области колена сохраняется локальная припухлость или несущественные болевые ощущения, которые возникают обычно после чрезмерных физических нагрузок.

Также довольно часто в районе ранее пораженной голени остается заметным образовавшийся костный нарост, как правило, не влияющий на подвижность коленного сустава и не причиняющий чувства дискомфорта как в обычной жизни, так и во время занятий спортом. В редких случаях, при тяжелом течении и/или неправильном лечении болезни Шляттера, подобный костный нарост способен спровоцировать деформацию и смещение надколенника. Пациенты с таким осложнением в более взрослом возрасте часто страдают от коленного остеоартроза и могут испытывать болезненные ощущения в положении стоя на коленях, а также ноющие боли при изменениях погодных условий.

Возьмут ли с этой болезнью в армию?

Болезнь Осгуда-Шлаттера не является основанием для полного освобождения от призывной военной службы. В 17-18 лет (когда наступает призывной возраст) заболевание встречается крайне редко.

Если же на момент призыва оно имеет место быть, молодому человеку могут дать временную отсрочку (на 6-12 месяцев) до полного заживления тканей.

Рассмотренная патология в медицинской практике встречается отнюдь не редко.

Несмотря на длительное течение и лечение, характеризуется благоприятным прогнозом, и практически в 100% случаях полностью вылечивается у юношей и подростков.

Список источников

- Абальмасова Е.А. Остеохондропатии // Ортопедия и травматология детского возраста.- М.,1983.- С. 385-393.

- Городник А.Г., Лантсов В.П. Проблема заболевания Осгуда Шлаттера // Вестн. Рентгенол. Радиол. — 1963.- №38.-С14-17.

- Пожарский В.Ф., Остеохондропатия бугристости болыпеберцовой кости (болезньОсгуда Шлаттера) // Фельдшер Акуш.- 1982.- №47(9).- С.53.

- Пудовников С.П., Тарабыкин А.Н. «Методика оперативного вмешательства при болезни Осгуда-Шлаттера»// Военно-медицинский журнал 1987. — № 7. — С. 62.

- Эседов Э.М. «Синдром Осгуда-Шлаттера» в практике терапевта // «Клиническая медицина».- 1990,- № 1.- С. 109-111.

Кто подпадает под риск заболевания?

Самая большая группа риска — это мальчики подростки от 8 до 18 лет, активно занимающиеся спортом. Согласно статистике, у 25 % детей данного пола и возраста в той или иной форме переносят болезнь Осгуда-Шлаттера. И лишь 5 % из них не причастны к активным занятиям спортом, а заболевают из-за различных травм или врождённых дефектов хряща колена.

К сожалению, с распространением женских видов спорта своеобразная группа риска сформировалась и среди девочек подростков. Это в основном девушки от 12 до 18 лет, также активно занимающиеся спортом и получающие спортивные травмы. Поскольку общая жизненная активность девочек-подростков значительно ниже, чем у мальчиков, то и риск заболевания ниже — около 5-6 %

Вторая значительная группа риска — это профессиональные спортсмены, как правило, молодые, перенёсшие травмы колена различной степени тяжести. Микротравмы во взрослом возрасте становятся причиной заболевания значительно реже.

Правильное питание при заболевании Шляттера

В основе диетического питания, при этом заболевании, лежит употребление продуктов с повышенным содержанием витаминов и кальция:

- Ежедневный рацион должен включать овощи, богатые содержанием грубой клетчатки (капуста, свекла и тыква, болгарский перец и томаты). Из фруктов необходимо отдавать предпочтение абрикосам, цитрусовым, хурме.

- Большим содержанием кальция обладает кисломолочная продукция (кефир, ряженка и йогурт).

- Стараться избегать употребления жирных сортов мяса, по возможности замещая их постной говядиной, мясом курицы, морепродуктами (сардины, камбала, тунец).

Симптомы болезни Шляттера коленного сустава у подростков

Особенностью данного вида остеохондропатии является доброкачественное и часто полностью бессимптомное течение болезни. Спустя некоторое время патология начинает самостоятельно регрессировать, а пациент так и не узнает о своем состоянии. В других случаях болезнь Шляттера является случайной находкой при рентгенографии коленных суставов по другому поводу.

Но определенная часть детей и подростков все же страдает от различных симптомов остеохондропатии. Одним из самых частых и патогномонических симптомов недуга выступает «шишка» сразу под коленным суставом на передней поверхности ноги. Такое образование полностью неподвижно, очень твердое при ощупывании (костная плотность), цвет кожи над бугорком обычный, она на ощупь не горячая.

То есть все эти признаки указывают на неинфекционную природу новообразования. Иногда в области шишки может наблюдаться небольшой отек и возникать болезненность при пальпации, но, как правило, такие симптомы отсутствуют.

Среди других признаков болезни можно отметить боль. Болевой синдром варьирует от незначительного дискомфорта при физических нагрузках до выраженной боли при обычной повседневной двигательной активности. Болезненность может наблюдаться на протяжении всего периода болезни, а может возникать при обострениях, спровоцированных физическими перегрузками.

Если у ребенка присутствует болевой синдром при болезни Осгуда-Шляттера – это основное показание к назначению активного лечения, во всех остальных случаях выбирается наблюдение и выжидательная тактика. Ведущим симптомом при данной патологии является локальная боль в коленном суставе, а точнее – немного ниже надколенника. Боль усиливается при банальном сгибании ноги в колене, беге, прыжках, подъёме по лестнице и т.д. В покое и при прекращении двигательной активности болезненные ощущения уменьшаются.

Объективное обследование пациента позволяет выявить:

- Отёчность и болезненность при пальпации области ниже надколенника, соответствующей бугристости большеберцовой кости.

- Усиление боли при попытке выпрямить ногу в колене.

- Ограничение подвижности в коленном суставе не обнаруживается.

- Суставной выпот не определяется.

- Симптомы поражения менисков отрицательны.

- Может присутствовать покраснение кожи в области болезненности.

- Иногда наблюдается некоторая атрофия четырёхглавой мышцы бедра.

Нередко у детей патологические изменения на бугристости большеберцовой кости сочетаются с остеохондропатией позвоночного столба. Болезнь Шляттера характеризуется постепенным малосимптомным началом. Пациенты, как правило, не связывают возникновение заболевания с травмой колена. Начинается болезнь Шляттера обычно с появления неинтенсивных болей в колене при его сгибании, приседаниях, подъеме или спуске по лестнице.

После повышенных физических нагрузок на коленный сустав (интенсивных тренировок, участия в соревнованиях, прыжках и приседаниях на занятиях физкультурой) происходит манифестация симптомов заболевания.

Возникают значительные боли в нижней части колена, усиливающиеся при его сгибании во время бега и ходьбы и стихающие при полном покое. Могут появляться острые приступы боли режущего характера, локализующейся в передней области коленного сустава — в районе прикрепления сухожилия надколенника к бугристости большеберцовой кости. В этой же области отмечается припухлость коленного сустава.

Болезнь Шляттера не сопровождается изменениями общего состояния пациента или местными воспалительными симптомами в виде повышения температуры и покраснения кожи в месте отечности.

При осмотре колена отмечается его отечность, сглаживающая контуры бугристости большеберцовой кости. Пальпация в области бугристости выявляет локальную болезненность и отечность, имеющую плотноэлатичную консистенцию. Сквозь припухлость пальпируется твердый выступ. Активные движения в коленном суставе вызывают болевые ощущения различной интенсивности.

Болезнь Шляттера имеет хроническое течение, иногда отмечается волнообразное течение с наличием выраженных периодов обострения. Заболевание длится от 1 до 2 лет и зачастую приводит к выздоровлению пациента после окончания роста костей (примерно в возрасте 17-19 лет).

В начальных этапах болезнь Осгуда-Шляттера практически никак не проявляется. Потом постепенно нарастает боль в колене, усиливается при приседании, подпрыгивании, подъеме и спуске по лестнице. Позже боли в коленях усиливаются при сгибании колен, при беге и даже при ходьбе.

Боль локализируется под коленом, в области бугристости большеберцовой кости. При осмотре выявляется припухлость в области бугристости со сглаженными контурами. При пальпации отмечается болезненность. Позже визуально определяется выступ в виде горба или шишки. Болезнь Осгуда-Шляттера характеризуется периодами обострения и ремиссии и, как правило, проходит к моменту окончания роста скелета.

Лечение болезни Шляттера у подростков

Лечением данной патологии занимается врач-ортопед, в большинстве случаев болезнь Шляттера быстро и легко поддается терапии, а симптомы постепенно пропадают по мере роста костей в длину. Если же симптомы достаточно выражены, необходимо:

- применение медикаментов,

- физиотерапия,

- лечебная гимнастика и лечебная физкультура.

В медикаментозную терапию при болезни Шляттера входит прием обезболивающих и противовоспалительных средств из группы НПВС – обычно это ибупрофен, тайленол и аналоги. Они прописываются ребенку только коротким курсом и в небольших дозах.

При физиотерапии происходит уменьшение отечности, снятие воспаления и уменьшение боли. Выбор конкретного метода определяется врачом и степенью проблемы, полом и возрастом ребенка.

Методики лечебной физкультуры применяют с целью растяжения четырехглавой мышцы бедра и разработки подколенных сухожилий. Это позволяет снижать нагрузки на место крепления сухожилия и образования там надрывов и травм. Также необходимы упражнения для стабилизации коленного сустава.

В дополнение к лечению необходимо обеспечение смены образа жизни хотя бы на время восстановления после травмы и возникновения боли. Необходимо разгрузить сустав и ограничить деятельность, которая усиливает симптомы. На место травм необходимо тут же прикладывать холод и использовать для защиты сустава наколенники, особенно при активных тренировках.

На время острого периода нужно заменить спорт, связанный с прыжками и бегом на плавание или велотренировки – это даст разгрузку суставам и мышцам.

Пациенты, имеющие болезнь Шляттера, обычно проходят амбулаторное консервативное лечение у хирурга, травматолога или ортопеда. В первую очередь необходимо исключить физические нагрузки и обеспечить максимально возможный покой пораженно-го коленного сустава. В тяжелых случаях возможно наложение фиксирующей повязки на сустав.

В основе медикаментозного лечения болезни Шляттера лежат противовоспалительные и обезболивающие препараты. Широко применяют также физиотерапевтические методы: грязелечение, магнитотерапию, УВЧ, ударноволновую терапию, парафинолечение, массаж нижней конечности. Для восстановления разрушенных участков большеберцовой кости проводят электрофорез с кальцием.

Занятия лечебной физкультурой включают комплекс упражнений, направленных на растягивание подколенных сухожилий и четырехглавой мышцы бедра. Их результатом является снижение натяжения связки надколенника, крепящейся к большеберцовой кости. Для стабилизации коленного сустава в лечебный комплекс включают также упражнения, усиливающие мышцы бедра.

После курса лечения болезни Шляттера необходимо ограничение нагрузок на коленный сустав. Пациенту следует избегать прыжков, бега, стояния на коленях, приседаний. Занятия травматичными видами спорта лучше сменить на более щадящие, например, плаванье в бассейне.

При выраженной деструкции костной ткани в области головки большеберцовой кости возможно хирургическое лечение болезни Шляттера.

Операция заключается в удалении некротических очагов и подшивании костного трансплантата, фиксирующего бугристость большеберцовой кости.

Симптомы в зависимости от стадии болезни

Для этого патологического процесса характерно поэтапность развития.

Различают три степени этого состояния:

- 1 степень. Может появляться незначительная боль в коленном суставе, но при визуальном обследовании появление характерной шишки не обнаруживается.

- 2 степень. Под коленной чашечкой вначале появляется едва заметный бугорок, который имеет возвышенное положение по сравнению с соседними участками тела. Боли приобретают интенсивный характер.

- 3 степень. Процесс становится хроническим, при визуальном обследовании обнаруживается выступающая шишка под коленом. Она на ощупь может иметь повышенную температуру и сильно болеть. Иногда могут появляться первые признаки нарушение амплитуды движения в суставе.

Как лечить болезнь Осгуда-Шляттера в домашних условиях

Определённые виды лечения болезни Шляттера также можно применять и в домашних условиях, но только после получения исчерпывающей консультации у лечащего врача. В основном это местная терапия и физические упражнения:

- Постоянные интенсивные боли в колене лучше всего лечить компрессами на ночь с ронидазой или димексидом.

- Среди народных средств применяют различные мази и компрессы на основе чистотела, мёда, зверобоя, тысячелистника, крапивы и т. д.

- Чтобы облегчить дискомфорт и предотвратить рецидивы заболевания на стадии восстановления рекомендуется выполнять специальный комплекс упражнений для укрепления и разработки коленного сустава.

Прогноз специалистов и возможные осложнения патологии

В подавляющем большинстве случаев после завершения формирования скелета (примерно в 18 лет) пациент выздоравливает. Полностью восстанавливаются функции колена и целостность костных структур. Но при отсутствии своевременного врачебного вмешательства возможна выраженная деформация сустава. Остеохондропатия принимает хроническое течение, проявляясь болями при обострении, иногда провоцируя развитие остеоартроза.

Профилактические мероприятия

Как и при любом заболевании, болезнь Шляттера лучше предупредить, чем тратить время и средства на её лечение. Для этого следует обратить внимание на следующие профилактические правила:

- если вы отдали ребёнка в профессиональный спорт, то обязаны следить за его питанием;

- любые спортивные тренировки должны чередоваться перерывами на отдых;

- при травме любой тяжести обязательно её полное излечение, чтобы избежать непредвиденных последствий;

- при болевых ощущениях любого вида сразу же обращаться к врачам4

- стараться избегать повышенных нагрузок на коленную область.

Профилактические меры помогут избежать заболевания. Но, если болезнь Шляттера уже случилась, то для полного излечения следует соблюдать все врачебные назначения.

В процессе лечения желательно исключить нагрузки в районе колена, вплоть до полного прекращения спортивными занятиями. Ведь нет ничего важнее здорового организма.

Как проявляется заболевание?

Во время спортивных тренировок приходится выполнять много резких движений. Результат даёт следующие последствия:

- сухожилие сильно растягивается;

- происходят микроскопические разрывы сухожилий;

- большая берцовая кость не получает необходимого питания, получаемого при нормальном кровообращении. В результате появляется нарост.

У подростков трубчатые кости, соединяющиеся с хрящами, имеют зоны роста и способны вытягиваться по длине. В отличие от костной ткани, хрящи имеют не очень плотную структуру, поэтому часто травмируются в процессе тренировок. Место травмы начинает отекать, появляются болезненные ощущения и воспалительные процессы.

Организм, пытаясь защититься от травмы, начинает самостоятельно восстанавливать повреждённую зону роста, что и приводит к образованию нароста на местах отёка.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение показано в том случае, когда заболевание упорно прогрессирует. Суть оперативного вмешательства заключается в удалении очагов, которые подверглись некрозу, а также в сшивании имплантата, закрепляющего бугристость большой берцовой кости.

Оперативное лечение болезни Шляттера целесообразно в следующих случаях:

- при длительном течении болезни (более двух лет);

- при наличии осложнений (разрушение кости или отрыв связки надколенника);

- при возрасте более 18 лет на момент диагностики.

Оперативное вмешательство является несложным, однако такие вмешательства отличаются длительным восстановительным периодом, от которого зависит последующая двигательная активность ноги. Для быстрой реабилитации необходимо следовать некоторым правилам:

- после операции в течение месяца использовать фиксирующую повязку на сустав или использовать наколенник;

- пройти курс физиопроцедур для быстрого восстановления костной ткани (электрофорез с солями кальция);

- прием БАДов на основе кальция и витаминно — минеральных комплексов (в течение полугода);

- избегать массивных физических нагрузок на сустав в течение года.

К какому врачу обратиться

При появлении болей и припухлостей в области колен у детей и подростков рекомендуется обратиться к врачу-ортопеду. Для постановки правильного диагноза доктор назначит проведение рентгенографии и при необходимости дополнит обследование другими методиками:

- УЗИ;

- КТ;

- денситометрия;

- МРТ;

- анализы крови.

Болезнь Осгуда-Шлаттера является вполне излечимой патологией, которая особенно часто развивается у детей и подростков, активно занимающихся спортом, или у молодых профессиональных спортсменов. При появлении первых признаков этого заболевания рекомендуется обращение к ортопеду, который на основании данных рентгенологической картины сможет оценить тяжесть изменений структур коленного сустава и назначит необходимый курс консервативного лечения. В большинстве случаев болезнь проходит самостоятельно после прекращения роста ребенка, а физиопроцедуры и медикаментозная терапия позволяют устранять ее неприятные проявления и возможные последствия. В более тяжелых случаях для устранения осложнений заболевания назначается хирургическое лечение.

Врач-травматолог клиники «Московский доктор» рассказывает о болезни Осгуда-Шлаттера:

Рейтинг: (голосов — 1, среднее: 3,00 из 5)

Диагностические мероприятия

Как только станут заметны признаки болезни, необходимо обратиться к ортопеду за врачебной консультацией и лечебным назначением.

Обычно назначается исследование с помощью рентгена. Снимки выполняются в двух проекциях для получения полной информации о заболевании. По снимкам врач изучает места крепления сухожилий коленной чашечки к области большой берцовой кости.

В некоторых случаях, когда рентгеновских снимков недостаточно для диагностирования, используют МРТ, аппараты УЗИ или компьютерную томографию.

Рецепты народного врачевания

В качестве дополнительного лечения в домашних условиях, после согласования с доктором, можно применять методики альтернативной медицины:

- Для компресса очень хорошо подойдёт настой из сухих корневищ окопника и чернокорня. Для приготовления настоя берется по 5 ложек каждого ингредиента, после чего они заливаются кипятком, и настаивается 10-12 часов. Повязка с компрессом должна находиться на колене не более 8 часов.

- Снять болевые ощущения поможет пихтовое масло, если его использовать утром и вечером.

- Использование масла из семян подсолнечника или оливковое также для компресса допускается.

Осложнения хондропатии

Свыше 90% всех случаев разрешаются без последствий.

В редких случаях, когда костный выступ достигает больших размеров, он может стать причиной смещения надколенника или его деформации — после завершения роста костной ткани возникает остеоартроз.

При крайне тяжелых формах болезни наблюдается разрушение кортикального слоя кости. Такой процесс нельзя остановить консервативной терапией, только хирургическим вмешательством. Задачей хирурга в таких случаях является иссечение зоны деструктивного процесса с замещением участками собственной кости, взятой с других отделов (методика аутотрансплантации).

Проявления болезни Шляттера

Сила болевого синдрома будет различной: от легкой болезненности при физической нагрузке, до сильно выраженной и изнуряющей боли. При болезни Шляттера проявляются такие симптомы, как:

- боль в области соединения колена с большеберцовой костью и по передней поверхности голени,

- отек и болезненность при прикосновении ниже коленной чашечки,

- боли в колене после бега, прыжков или подъема по лестнице, проходящие в покое,

- напряжение мышц бедра,

- поражается в основном только одно колено,

- длительность болезненных ощущений может быть от нескольких недель до пары месяцев,

- болезненность, которая возникает по мере роста костей.

При болезни Шляттера могут возникать осложнения в виде хронической боли или постоянного отека, которые снимаются при применении холода или обычных противовоспалительных средств.

После стихания воспаления остается шишка из костной ткани в области голени или под коленной чашечкой. Она может сохраняться навсегда, но работу колена не нарушает.

Механизм развития

https://youtu.be/6p3xX4DyC5s

Болезнь Шляттера у детей подразумевает поражение бугристости большеберцовой кости. Данная часть кости находится сразу под коленом. Основная роль этого анатомического образования – прикрепление связки надколенника. Расположение бугристости большеберцовой кости совпадает с апофизом (зона, за счет которой происходит рост кости в длину). Именно с этим и связано развитие заболевания.

Дело в том, что апофиз имеет отдельные кровеносные сосуды, которые обеспечивают ростковую зону кислородом и прочими необходимыми веществами. В период активного роста ребенка эти сосуды «не успевают» за увеличением костной массы, что приводит к дефициту питательных компонентов, гипоксии. В результате данный участок кости становится очень хрупким и склонным к повреждениям.

Если в этот момент наблюдается воздействие неблагоприятных факторов в виде постоянной перегрузки нижних конечностей и микротравмирования связки надколенника, то риск развития болезни Шляттера очень высокий.

Каждая из трубчатых костей у подростков имеет в своих концах особые зоны роста, место соединения костей с хрящами. За счет этих зон кости могут вытягиваться в длину. Хрящевые ткани и зоны роста не столь плотные, как кость, и поэтому, при травмах, прыжках и сдавлениях могут травмироваться и «сминаться». Это приводит к тому, что зона роста кости отекает и воспаляется, появляется болезненность в этой области.

Организм пытается восстановить целостность этой зоны за счет роста ткани кости. Это приводит к возникновению болезни Шляттера — образованию костной шишки на месте отечности и боли. Под действием таких повреждающих факторов начинает развиваться воспалительный процесс, из-за чего возникает оссификация еще не до конца сформированной бугристости большеберцовой кости. Вследствие можно наблюдать гиперактивное разрастание кости в этой зоне, которое проявляется своеобразным бугром под коленом – основным проявлением болезни Шляттера.

Характер боли

Продолжительность боли на начальных этапах развития заболевания невелика или может не выделяться вовсе. Со временем длительность нарастает.

Появляется всегда после нагрузок. В начале для появления болевых ощущений достаточно полноценного времени тренировки. На последних этапах боль появляется уже в момент разминки.

Расположение всегда ограничено зоной бугристости. Болевые ощущения не распространяются в область тазобедренного или голеностопного сустава.

Интенсивность боли зависит от распространенности и выраженности процесса. Легкая болезненность наблюдается на ранних этапах, не создает особых неудобств. Выраженная боль отмечается на поздней стадии. При сильной боли человеку порой трудно даже наступить на больную ногу.

Последствия

Если не обращать внимания на очевидные признаки, предшествующие заболеванию, то возможно наступление следующих последствий:

- нарушится подвижность суставной части;

- опухоль начнёт разрастаться, принимая шарообразную форму.

Не стоит откладывать либо игнорировать врачебную консультацию. Даже после хирургического вмешательства можно вернуться к активным тренировкам уже на второй месяц.

Оперативное вмешательство

Зачастую болезнь на начальном этапе не нуждается в лечении, так как она самостоятельно регрессирует на протяжении определенного времени. Для этого нужно просто придерживаться определенных условий. Основной задачей является предотвращения нагрузок и возникновения повреждений конечности. Но если недуг снижает качество жизни, нарушает функционирование ног и вызывает боли, то пациенту назначается комплексная терапия.

В большинстве случаев, на что указывает информация с форумов, справиться с недугом можно посредством консервативного лечения в домашних условиях, которое включает в себя прием медикаментозных средств и физиотерапию. Избавляться от недуга нужно путем приема определенных лекарств и соблюдения предписаний врача. Не стоит забывать о режиме, диете, тейпировании, использовании ортопедических стелек и отстранении от занятий спортом. Все эти методы направлены на предотвращение развития недуга и полное его устранение.

Консервативное лечение включает в себя массаж и другие методы физиотерапии

Для устранения симптоматики применяют лечебный массаж, гимнастику и ЛФК, электрофорез, мази и даже эфирные масла. Разрабатывание конечности позволит ускорить выздоровление.

К сожалению, бывают случаи, когда консервативное лечение не дает желаемого результата. В таком случае врачи рекомендуют провести операцию, которая направлена на устранение симптоматики и восстановление нормальной работы конечности. Показания к проведению процедуры таковы:

- недуг развивается на протяжении 2 лет и более;

- консервативное лечение, которое проводилось 9 мес., не дало желаемого результата;

- степень поражения очень высока – наличие фрагментации кости и отрыва связки;

- на момент диагностирования заболевания больному уже исполнилось 18 лет.

При проведении операции специалисты придерживаются основного принципа: с минимальным ущербом добиться высоких показателей. Таким путем хирург устраняет некротический очаг и подшивает фиксирующую бугристость трансплантата кости. После этого травматолог накладывает давящую повязку в виде бандажа на левую или правую ногу. Такой наколенник больной должен носить на протяжении одного месяца. При этом не рекомендуется тренироваться.

После операции пациент проходит реабилитационный период, на протяжении которого назначаются специальные упражнения и медикаменты. Это позволяет ускорить купирование болей и восстановление конечности после вмешательства.

Похожее:

- Опасность дорзальных грыж дисков поясничного отдела: причины возникновения

- Особенности контрактуры Дюпюитрена: лечение патологии без операции

- Лечение и восстановление локтя после перелома головки лучевой кости

- Как можно восстановить хрящевую ткань в больном суставе, причины разрушения хрящей, методы консервативной терапии, оперативное вмешательство и профилактика

- Причины возникновения бурсита коленного сустава, симптомы и методы лечения, диагностики, оперативное вмешательство и меры профилактики

- Оказание первой помощи при переломе большого бугорка плечевой кости без смещения

- Комплекс упражнений для исправления осанки у подростков и детей

Лечение в Израиле и Европе

Терапия этой патологии в лечебных клиниках Израиля имеет ряд преимуществ, так как в основе лечебного процесса используется новейшие технологии, позволяющие устранить симптомы заболевания в кратчайшие сроки.

Кроме этого, в отличие от лечебных центров Германии или Италии, стоимость лечения значительно ниже.

В лечебный процесс, включается использование полного объема физиотерапевтических процедур, а при необходимости, после 14 лет может применяться оперативное вмешательство, с последующим реабилитационным периодом.