У детей велик риск переломов неокрепших трубчатых костей. Особенно опасно, если повреждается эпифиз — концевая пластинка роста. Так возникает тяжелое заболевание эпифизеолиз (остеоэпифизеолиз, или перелом Салтера-Харриса), вызывающее нарушение костеобразования, которое ведет к укорачиванию, асимметрии нижних конечностей и хромоте. При отсутствии своевременного лечения ребенку грозит инвалидность.

Механизм развития и классификация

Зоны роста у человека закрываются в среднем к 15 или 17 годам в зависимости от пола и области расположения костных эпифизов. Повреждения ростковых пластин отличаются по характеру и тяжести течения.

Самыми распространенными признаны эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы. Они классифицируются как хондропатии и имеют код по МКБ 10 от М91 до М94 в зависимости от локализации поражения.

Важно!

Заболевания встречаются только у детей и подростков до завершения процесса окостенения.

Эпифизеолиз

По характеру травма похожа на вывих у взрослых пациентов и возникает в месте прикрепления суставной сумки к эпифизу. В результате происходит разрушение хрящевой пластины с отрывом и смещением головки относительно метафизарной части кости.

Остеоэпифизеолиз

При этой форме повреждается не только хрящевая область, но и часть метафизарной кости. Патология представляет серьезную опасность для дальнейшего развития скелета и часто осложняется некрозом головки эпифиза.

Заболевания протекают в закрытой форме и имеют характерные особенности. После травмы коленного сустава развивается поражение дистального отдела головки бедра.

При эпифизеолизе головки бедренной кости происходит разрыхление соединительной пластины и бедро при вращении вокруг своей оси выворачивается наружу, а эпифиз головки оказывается за сместившейся вперед шейкой.

На заметку!

При повреждении головки большеберцовой кости остеоэпифизеолиз возникает редко по причине наличия вокруг ее проксимального отдела мощных связок и сухожилий.

Симптомы

У эпифизеолиза отсутствуют специфические признаки. Для заболевания, возникшего в результате травмы, характерны:

- болевые ощущения, усиливающиеся при нагрузке на ось;

- образование гематомы на месте травмы;

- отечность, возникающая через небольшой промежуток времени после травмы;

- ограниченная подвижность травмированной конечности.

К признакам болезни, которая развивается при патологических процессах, вызванных гормональным дисбалансом и др., относятся:

- Болевые ощущения в паховой области, наблюдающиеся периодически на протяжении нескольких месяцев. Усиливаются при пальпации и иррадиируют дистально по бедру и в область коленного сустава.

- Нарушения в походке (при двустороннем поражении походка становится «утиной»), появление хромоты с наружной ротацией и приведением.

- Невозможность перенести тяжесть тела на пораженную конечность.

Эпифизеолиз может также сопровождаться:

- гипогенитализмом (недостаточным развитием половых желез или значительным снижением их функции);

- стриями (растяжками) на коже;

- повышенным артериальным давлением;

- выраженной в умеренной степени атрофией ягодичных мышц и мышц голени.

Главным признаком эпифизеолиза считают фиксированную наружную ротацию бедра при ограничении внутренней ротации и соответственном увеличении амплитуды наружной ротации. При выпрямлении ноги отведение бедра также ограничено. Наблюдается также ограничение наклона корпуса вперед, поскольку сгибание в тазобедренном суставе происходит под углом к вертикальной оси тела.

При дальнейшем прогрессировании смещения головки бедра появляются:

- Симптом перекрещивающихся голеней. При двустороннем заболевании наблюдается перекрест голеней, а при одностороннем — голень здоровой ноги перекрещивает больная голень.

- Симптом Гофмейстера, при котором при сгибании конечности в коленном и тазобедренном суставах возникает латеральное отклонение и наружная ротация бедра.

- Симптом ротации таза. Попытка больного поставить обе стопы вместе сопровождается смещением вперед половины таза на больной стороне.

- Положительный симптом Тренделенбурга (при стоянии на пораженной конечности противоположная половина таза опускается).

Причины

В группу риска входят в основном мальчики. Процесс закрытия зоны роста у них происходит дольше, чем у девочек. Они более активны в быту и на отдыхе. Также переломам головки эпифиза подвержены люди, увлекающиеся следующими видами спорта:

- футбол;

- гимнастика:

- волейбол;

- прыжки в длину и высоту.

Кроме физических нагрузок и травм, остеоэпифизеолиз могут спровоцировать патологии эндокринной системы и особенности строения скелета. Слишком худые и высокие дети подвержены перелому эпифиза чаще, чем имеющие нормостенический тип телосложения. У них повышена нагрузка на хрящевые пластины за счет дефицита мышечной массы.

Общие сведения

Чаще наблюдается у мальчиков (соотношение с девочками — 3:2).

Эпифизеолиз у детей обычно начинается послелет. У девочек он выявляется в возрасте 11 – 12 лет, а влет – у мальчиков. Возможно и более раннее начало заболевания (в 5 лет у девочек, и в 7 лет – у мальчиков).

В 20 % случаев поражение носит двусторонний характер. Поражение второго сустава наблюдается в среднем спустя 10 – 12 месяцев после поражения первого сустава.

Эпифизеолиз головки бедра наблюдается чаще у представителей негроидной расы, чем у европейцев, а реже всего данное заболевание встречается у японцев.

Это относительно редкое заболевание встречается у 4-5 пациентов на 100 000 населения и составляет от 0,5 до 5% от общего количества детей, у которых выявлена ортопедическая патология.

Эпифизеолиз у детей обычно начинается после 11 — 14 лет. У девочек он выявляется в возрасте 11 – 12 лет, а в 13-14 лет – у мальчиков. Возможно и более раннее начало заболевания (в 5 лет у девочек, и в 7 лет – у мальчиков).

Особенности течения и степени

На закрытые остеоэпифизеолизы приходится до 30% всех видов переломов у детей. Эпифиз особенно подвергается разрушению в период полового созревания подростков. В зависимости от тяжести различают три вида болезни.

- Предэпифизеолиз. Сопровождается легкими симптомами неопределенной локализации, возникающими после нагрузок или ходьбы. Подростки могут жаловаться на боль в паху или дискомфорт в ногах.

- Острая форма. Развивается в течение 2 или 3 недель и характеризуется нарастанием симптоматики и признаками формирования патологичного соскальзывания ростковой пластинки.

- Хронический остеоэпифизеолиз. Проявляется тремя степенями поражения и сопровождается признаками смещения костей.

Любая из стадий может протекать в легкой, средней и тяжелой форме. Среди распространенных локализаций отмечают голени и бедра.

На заметку!

Эпифизеолиз наружной лодыжки у детей диагностируется преимущественно до 10 или 13 лет. Ему часто предшествует падение или подворачивание ноги во время бега.

Этиология заболевания

Повреждение затрагивает ту часть хрящевой ткани, которая находится в области завершения длинных костей конечностей. От ее развития зависит окончательная длина кости взрослого человека. Заболевание обычно проявляется у детей в подростковом возрасте. Взрослых оно не затрагивает, так как у них хрящевая ткань полностью заменяется костной. В дистальном отделе голени возникает метаэпифизеолиз.

Установленными причинами проблемы являются:

- генетика;

- гормональные сбои у подростков, связанные с перестройкой организма, половым созреванием;

- травматические переломы.

Виды

Называть остеоэпифизеолиз переломом Салтера – Харриса, неправильно, так как Salter в переводе означает Солтер. Именно этот врач совместно с Харрисом в 1963 году разработал традиционную классификацию заболевания. Позже другими медицинскими специалистами были выявлены еще более редкие виды патологии.

Авторы разделили эпифизеолизы на пять основных типов в зависимости от характера повреждений.

- Перелом ростковой зоны в виде поперечной линии, которая проходит горизонтально через всю хрящевую пластину. В результате, происходит отрыв эпифиза от костного тела. Патология хорошо видна на рентгене и не вызывает трудностей при диагностике.

- Перелом затрагивает только область метафиза и не задевает эпифиз. Разлом проходит через хрящевую пластину и краем затрагивает трубчатое тело. Этот тип наиболее распространен при эпифизеолизе большеберцовой кости и хорошо поддается лечению.

- Перелом проходит через хрупкую область, сопровождается отрывом части головки эпифиза, но не затрагивает область метафиза. Этот вид сложно выявить, так как он прогрессирует внутри сустава. Диагностику проводят рентгенологическим методом. Частая локализация такого эпифизеолиза – тазобедренный сустав.

- Комбинированный перелом с поражением области метафиза и эпифиза одновременно. Патология протекает по типу внутрисуставного поражения.

- Перелом зоны росткового хряща по причине чрезмерного сдавливания костей. Компрессионный остеоэпифизеолиз с разрушением пластины происходит при длительных нагрузках на скелет и неправильном распределении центра тяжести. На рентгеновских снимках хорошо заметно уменьшение или отсутствие межкостного пространства. Этот тип встречается редко и отличается неблагоприятным прогнозом в виде задержки роста.

Важно!

Любой тип остеоэпифизеолиза независимо от локализации требует немедленного лечения. Затягивание визита к врачу грозит развитием необратимых деформаций нижних конечностей.

Определение

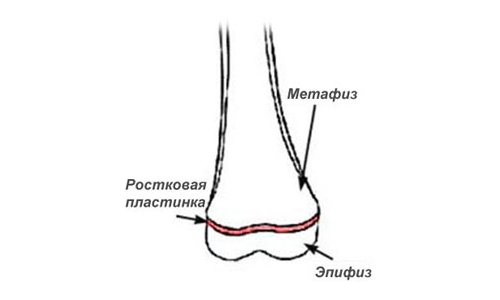

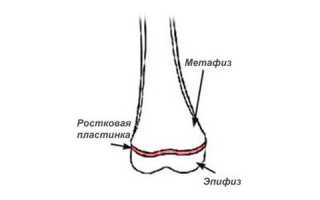

Прелом Салтера- Харрииса или эпифизеолиз — это патология, при которой происходит смещение эпифизарной пластинки кости бедра. Эту зону называют хрящевой пластинкой роста, она располагается в самом конце кости, имеющей название эпифиз, и соединяет его со следующей частью кости — метафизом.

Благодаря хрящевой пластинке кость растет в длину в детстве и юношестве, в частности удлиняется область метафиза. В норме до 25 лет кости вырастают полностью, хрящ заменяется костной тканью, начинается этот процесс со стороны эпифиза, а в конце концов кость становится однородной.

Юношеский эпифизеолиз головки бедренной кости возникает, когда в организме происходит гормональный сбой. Как следствие, гормон роста становится более активным, а хрящевая пластинка смещается вниз и назад, не позволяя таким образом кости расти в длину.

Патология является достаточно редкой, немного чаще эпифизеолизом страдают мальчики. Чаще поражается одна конечность, но возможно и двустороннее заболевание, встречается оно примерно в 15% всех случаев.

Эпифизеолиз подразделяется на несколько разновидностей. В первую очередь, патология может быть острой и хронической, а также различной тяжести: Легкой, средней и тяжелой. Также различают заболевание в зависимости от угла, под которым смещается хрящевая пластинка, чем больше угол наклона, тем болезнь проходит тяжелее.

Также существует классификация переломов головки бедренной кости. Салтер Харрис в 1963 году описал 5 разновидностей переломов, которые происходят при эпифизеолизе, но позже выделили еще 4 типа, которые встречаются достаточно редко.

- Поперечный перелом, который затрагивает только хрящевую пластинку;

- Второй вид проходит через метафиз и хрящевую пластинку, но при этом эпифиз остается целым. Такая патология встречается чаще всего, более чем в 70% всех случаев;

- Третий тип перелома характеризуется разломом эпифиза и хрящевой пластинки, но при этом метафиз остается невредимым.

- В следующем случае линия перелома затрагивается все три зоны: метафиз, хрящевую пластинку и эпифиз;

- При пятом типе перелома хрящевая пластинка сдавливается между костями, называют его компрессионным.

- При шестом типе страдает периферическая порция пластинки роста, как следствие образуется костный мостик и ангулярная деформация ноги.

- Следующий случай был обнаружен в 1969 году, при таком переломе происходит изолированное повреждение хрящевой пластинки;

- Восьмой тип открыли в 1982 годы, он характеризуется изолированным повреждением пластинки роста, при котором возможно нарушение костеобразования из-за преждевременной замены хряща костной тканью.

- При девятом типе повреждается надкостница, тогда возможно нарушение костеобразования на основе соединительной ткани.

Диагностика

Выявить остеоэпифизеолиз путем внешнего осмотра может только опытный врач и при видимой локализации. Патологию тазобедренных костей можно диагностировать только с помощью рентгенографии или МРТ. На приеме травматолог проводит пальпацию и сравнение конечностей. Снимок делают только в случае необходимости и при его влиянии на дальнейшее лечение. Рентген помогает установить стадию при хроническом процессе.

| Степени эпифизеолиза | Особенности рентгенограммы |

| Первая | На снимках выявляют уменьшение угла между шейкой кости и эпифизарной зоной до 30°. Эпифиз смещается на одну треть относительно шейки. |

| Вторая | Угол между костями увеличивается и достигает от 30 до 50°. Ярко выражена асимметричность сустава. Смещение достигает ½. |

| Третья | Самая тяжелая степень. Эпифиз сдвигается больше чем наполовину, а угол между костями превышает 50°. |

Важно!

Рентгенография может нанести вред здоровью и назначается строго по показаниям при невозможности выявить перелом головки эпифиза другим способом.

Народные средства

Народное лечение при эпифизеолизе не используется, так как это совершенно бессмысленно. Ни одно народное средство не поможет восстановить кость и избавить пациента от боли и деформации конечности, а вот самолечение приведет к серьезным осложнениям и инвалидности пациента в будущем.

В период реабилитации имеет смысл откорректировать питание ребенка, предлагать достаточное количество продуктов с кальцием, а также различные продукты с желатином, например фруктовое желе и мармелад. Рекомендуется исключить вредную и жирную еду, фастфуд, продукты с красителями и консервантами, ограничить количество сладостей.

Чтобы перелом быстрее и эффективнее сросся, нужно потреблять много овощей, фруктов, молочных продуктов, также не стоит пренебрегать нежирными сортами мяса и рыбы. Также положительно влияют свежевыжатые соки, отвар шиповника, чай с ромашкой.

Методы лечения

Терапию переломов Солтера-Харриса начинают только после установления точной локализации и формы повреждения. Основным способом лечения всех типов является консервативная терапия методом репонирования (возвращения на место смещенных тканей).

Первый тип

Пациенту восстанавливают прежнее состояние костей с помощью введения штифта или спицы в область сустава для удержания отломков. После сращения костей спицы и штифты убирают. Иногда при эпифизеолизе пяточной кости для фиксации достаточно наложить гипсовую повязку.

Формы

В настоящее время выявлено 9 типов перелома, связанного с эпифизеолизом. По классификации Салтера – Харриса, относящейся к 1963 году, выделяется:

- I тип, при котором выявляется поперечный перелом, проходящий через всю ростковую зону и полностью отделяющий эпифиз (концевой отдел трубчатой кости) от тела кости. Данный тип перелома сопровождается разрушением эпифизарной пластинки и наблюдается в 6 % случаев.

- II тип, при котором проходящая через ростковую зону линия перелома частично затрагивает метафиз (прилегающий к эпифизарной пластинке отдел трубчатой кости), но не затрагивает эпифиз. Такой тип перелома составляет 75 % от всех выявленных случаев.

- III тип, при котором линия перелома лишь частично проходит через ростковую зону, не затрагивая метафиз. Данный тип перелома сопровождается отрывом участка эпифиза и наблюдается в 8 % случаев.

- IV тип, при котором линия перелома затрагивает зону роста, эпифиз и метафиз. Такой тип перелома выявляется в 10 % случаев.

- V тип возникает при сдавлении кости (компрессионный перелом). При данном типе перелома на рентгенограмме наблюдается уменьшение высоты ростковой зоны, вызванное раздавливанием эпифизарной пластинки. Наблюдается крайне редко – 1 % от всех случаев.

Типы эпифизеолиза

Эпифизеолиз может также проявляться:

- повреждением периферической порции зоны роста, в результате чего формируется костный мостик и развивается ангулярная (угловая) деформация конечности — VI тип, выделенный в 1969 году М. Ранг;

- изолированным повреждением зоны роста — VII тип, выделенный в 1982 г. Огденом;

- изолированным повреждением зоны роста с возможным нарушением энхондрального роста кости, при котором хрящевая ткань замещается костной – VIII тип (выделен Огденом);

- повреждением надкостницы с возможным нарушением окостенения, происходящего на основе соединительной ткани (эндесмального окостенения) — IX тип, выделенный Огденом.

Типы эпифизеолиза

Как диагностируется

Юношеский эпифизеолиз головки бедренной кости на ранних этапах развития трудно диагностируется. Обоснование диагноза происходит на основании глубокого анализа жалоб больного, собранного анамнеза, ортопедического и общего клинического обследования пациента, а также данных следующих инструментальных исследований:

- рентгенограмма;

- компьютерная томография;

- ядерный магнитный резонанс.

Для подтверждения диагноза юношеского эпифизеолиза и выбора метода лечения используют рентгенограмму. Рентгенологические снимки делают в переднезадней и боковой проекции. При расшифровке снимков важно не спутать структурные изменения в ростковой пластинке головки кости бедра и смещение эпифиза.

На ранних этапах заболевания наблюдается смещение эпифиза бедра

На ранних стадиях юношеского эпифизеолиза определяется расширение росткового хряща эпифиза и нечеткость его линий, вследствие чего границы размытые и расплывчатые. Появляется рыхлость эпифизарной зоны, участки остеосклероза и остеопороза на всем протяжении кости чередуются.

Благодаря слоисто-пятнистому виду шейки бедра определяется «симптом леопардовой шкуры». Структура кости самой головки не изменяется, однако возможно усиление контуров головки и остеопороз, что помогает отличить проявление эпифизеолиза от болезни Пертеса.

На поздних этапах развития болезни определяется смещение эпифиза бедра. На рентгенограмме, снятой в переднезадней проекции, определяются признаки начального смещения головки вниз в виде снижения высоты эпифиза и нарушения верхнего контура бедренной шейки. Данные изменения свидетельствуют в пользу смещения головки и шейки относительно друг друга.

Контур бедренной шейки определяется как прямая линия, вместо полуовальной формы. Шейка на снимке утолщенная и укороченная. Спереди вверху отмечается шип. Наиболее точно и четко смещение эпифиза на ранних этапах видно на рентгенограмме, сделанной в боковой проекции.

Для подтверждения диагноза юношеского эпифизеолиза и выбора метода лечения используют рентгенограмму. Рентгенологические снимки делают в переднезадней и боковой проекции. При расшифровке снимков важно не спутать структурные изменения в ростковой пластинке головки кости бедра и смещение эпифиза.

На ранних стадиях юношеского эпифизеолиза определяется расширение росткового хряща эпифиза и нечеткость его линий, вследствие чего границы размытые и расплывчатые. Появляется рыхлость эпифизарной зоны, участки остеосклероза и остеопороза на всем протяжении кости чередуются.

Благодаря слоисто-пятнистому виду шейки бедра определяется «симптом леопардовой шкуры». Структура кости самой головки не изменяется, однако возможно усиление контуров головки и остеопороз, что помогает отличить проявление эпифизеолиза от болезни Пертеса.

На поздних этапах развития болезни определяется смещение эпифиза бедра. На рентгенограмме, снятой в переднезадней проекции, определяются признаки начального смещения головки вниз в виде снижения высоты эпифиза и нарушения верхнего контура бедренной шейки. Данные изменения свидетельствуют в пользу смещения головки и шейки относительно друг друга.

Контур бедренной шейки определяется как прямая линия, вместо полуовальной формы. Шейка на снимке утолщенная и укороченная. Спереди у отмечается шип. Наиболее точно и четко смещение эпифиза на ранних этапах видно на рентгенограмме, сделанной в боковой проекции.

Профилактика

Единственным способом избежать переломов в зоне роста костей и в области головки эпифиза является снижение риска травматизации. Родители должны следить за физической активностью детей и при малейших признаках остеоэпифизеолиза обращаться к врачу.

| Эпифизеолиз | |

| Рентгеновский снимок голеностопного сустава с эпифизеолизом медиальной лодыжки. Черная стрелка — линия перелома, белая указывает на ростковую зону. | |

| eMedicine | radio/613 |

| MeSH | D000072042 |

Эпифизеолиз

(новолат. epiphyseolysis ; эпифиз + др.-греч. λύσις — распад, разрушение) — Перелом Салтера-Харриса (Salter-Harris) — разрушение росткового эпифизарного хряща. Важной особенностью этого повреждения является остановка роста кости в длину, приводящая к асимметрии конечностей во взрослом возрасте, например при переломе кости со смещением эпифиза, разрывом [1] .

Эпифизеолиз при переломе по зоне роста кости встречается исключительно в детском и подростковом возрасте до закрытия зон роста.

При остеоэпифизеолизе линия перелома переходит на диафиз.

Эпифизеолизы головок трубчатых костей наблюдаются у пациентов с эндокринными нарушениями, включающими недостаточность гормона роста.

Осложнения

Если не начать своевременное лечение, то эпифизеолиз может нанести серьёзный вред здоровью и привести к инвалидности. Поражённая кость перестаёт расти в длину и деформирует поражённую ногу. Вторым серьёзным осложнением является отмирание пораженных тканей и образование гангрены.

При диагностике и лечении остеоэпифизеолиза на ранних стадиях – прогноз благоприятный.

Немного удручающей статистики

Почти 30% детских переломов приходятся на ЭГБК (эпифизеолиз головки бедренной кости).

Таким повреждениям кости необходима срочная медицинская помощь. Иначе можно получить костное искривление, разную длину ног ребёнка. Лишь вовремя назначенное врачом-ортопедом лечение позволит избежать этих проблем.

Статистика показывает, что кости деформируются только у 1÷10% детей с этим заболеванием. Чаще подвержены ей мальчики, дети, имеющие избыточный вес, вплоть до ожирения.

Встречается заболевание у детей, подростков, имеющих эндокринные нарушения, в которые входит недостаточность гормона роста.

Развивается болезнь в большей части случаев медленно, но зачастую может возникнуть внезапно, после травмы, падения.

ПОДРОБНЕЕ ПРО: Куркума для суставов — рецепты для эффективного лечения

Почему появляется

Причина юношеского эпифизеолиза головки бедренной кости — дисбаланс между гормонами роста и половыми гормонами. На фоне дефицита половых гормонов начинается чрезмерная активность гормона роста, в результате чего происходит снижение механической прочности проксимальной зоны бедренной кости. Ослабление костной структуры провоцирует смещение проксимального эпифиза бедра.

То, что гормональный дисбаланс — главная причина эпифизеолиза у подростков, подтверждено клинически. Кроме того, наличие нарушения равновесия в гормонах подтверждает тот факт, что у 68 % пациентов с диагностированной болезнью бедренной кости параллельно наблюдают признаки задержки полового развития, нарушение обмена веществ, сахарный диабет.

Причина юношеского эпифизеолиза головки бедренной кости — дисбаланс между гормонами роста и половыми гормонами. На фоне дефицита половых гормонов начинается чрезмерная активность гормона роста, в результате чего происходит снижение механической прочности проксимальной зоны бедренной кости. Ослабление костной структуры провоцирует смещение проксимального эпифиза бедра.

Юношеский эпифизеолиз головки бедренной кости — это не редкое, заболевание подросткового возраста

То, что гормональный дисбаланс — главная причина эпифизеолиза у подростков, подтверждено клинически. Кроме того, наличие нарушения равновесия в гормонах подтверждает тот факт, что у 68 % пациентов с диагностированной болезнью бедренной кости параллельно наблюдают признаки задержки полового развития, нарушение обмена веществ, сахарный диабет.

Что делать в случае травмы?

Существует несколько методов лечения эпифизеолиза, которые назначаются в зависимости от типа перелома, степени смещения эпифиза.

Наиболее действенным способом является операция.

Метод внутрисуставного вмешательства сейчас врачи не советуют, так как открытое вправление бедренной головки может вызвать асептический некроз, тугую суставную подвижность.

Лечение согласно типам переломов происходит следующим образом:

- I типа. Лечатся гипсовой иммобилизацией, но чаще используется хирургический способ. Для воссоздания нормальной костной оси ставится специальный штифт, который будет удерживать отломки, или в шейку и головку бедра вводятся спицы в период открытой ростковой зоны. Удаляют приспособления после того, как зона закрывается.

- II типа. Относятся к наиболее распространённым повреждениям этого типа. Срастаются неплохо при ношении иммобилизационной повязки из гипса, в некоторых случаях требуют операции с использованием спиц, трансплантантов.

- III типа. Характерны для детей старшего возраста. Требуется скорое хирургическое вмешательство, фиксация изнутри для восстановления правильного соотношения частей сустава.

- IV типа. Эти повреждения, сопровождающиеся сильным смещением эпифиза, заканчиваются полным прекращением роста кости. Поэтому лечатся только оперативно. Делается закрытая репозиция фрагментов вытяжением скелета примерно на месяц, а затем проводится остеосинтез головки и шейки бедра с помощью спиц и костного трансплантанта.

- V типа. Лечение таких повреждений происходит наложением гипсовой повязки, в редких случаях требуется операция.

Целью лечения является предотвращение соскальзывания бедренной головки дальше, чтобы не дать ростковой зоне закрыться полностью.

Дальнейшее смещение может привести к раннему артриту, остеоартрозу тазобедренного сустава, ограничению его в движении.

Лечебные мероприятия нужно начинать практически мгновенно после постановки диагноза, что и делают врачи, назначая операции на следующий день. Скорая диагностика позволяет быстро достичь цели лечения.

Основных методов лечения три, назначение одного из них производится врачом в зависимости от тяжести заболевания. К ним относятся:

- установка 1 хирургического винта сквозь эпифиз и бедренную шейку для фиксации головки бедра;

- постановка нескольких винтов в головке бедра с устранением смещения;

- изъятие ростковой пластины с патологией и установка штифта, предотвращающего новое смещение.

ПОДРОБНЕЕ ПРО: Боли в сердце при остеохондрозе

Сложность болезни в том, что часть детей с этим заболеванием поздно поступает в стационар для лечения, когда характерная для болезни деформация имеет уже выраженный характер.

Клиническая картина

Симптомы перелома в области ростковой зоны кости имеют несколько общих внешних признаков. На месте повреждения появляется синяк или гематома. Постепенно развивается отек и воспаление. При передвижении заметна хромота и нарушение походки. При эпифизеолизе больная нога патологически разворачивается и становится короче здоровой.

Если ребенок маленький, он постоянно плачет и отказывается опираться на нижние конечности. В старшем возрасте пациенты жалуются на болевой синдром, усиливающийся при физической нагрузке. Движения в суставе резко ограничиваются.

Юношеский эпифизеолиз бедра может развиться как на фоне травмы, так и без видимых причин. При нарушении структуры тканей ростковой зоны эпифиза происходит смещение его головки в вертлужной впадине, и бедренная кость, потеряв противоупор, разворачивается кнаружи. Конечность при этом занимает вынужденное положение наружной ротации.

К клиническим симптомам юношеского эпифизеолиза относятся:

- стойкая наружно-ротационная контрактура нижней конечности;

- сокращенный объем движений тазобедренного сустава;

- затруднение переноса веса тела на сторону поврежденной конечности;

- боли в области паха и в колене, усиливающаяся во время движения;

- болезненность паховой зоны с иррадиацией в бедро и поясницу;

- повышенная утомляемость пострадавшей конечности;

- хромота.

Эпифизеолиз не обладает какими-либо характерными только для него симптомами. Клиническую картину определяют по таким признакам переломов костей:

- боль, усиливающаяся при нагрузке на ось;

- появление гематомы на травмированном участке;

- возникновение отёка спустя небольшое время после травмы;

- ограниченная подвижность больной конечности.

Признаками болезни, возникшей не по причине травмы, а развивающейся из-за патологических процессов в этой кости, считаются:

- болевые ощущения в тазобедренном, коленном суставах, появляющиеся периодически в течение нескольких месяцев;

- нарушения в походке, появление хромоты;

- невозможность переноса тяжести тела на поражённую ногу;

- разворот больной конечности кнаружи в сравнении со здоровой ногой;

- видимое укорочение ноги.

Как проявляется

Среди возможных клинических проявлений юношеского эпифизеолиза могут быть:

- Боли в паховой или коленной области, возникающие после нагрузки.

- Хромота и повышенная утомляемость пораженной конечности.

- Ограниченное движение в области тазобедренного сустава, а также наличие стойкой наружно-ротационной контрактуры.

- Повышение артериального давления.

- Гипогенитализм.

- Атрофия ягодичных мышц и мышц голени.

Отведение выпрямленной ноги также ограниченно. Резко ограничиваются наклоны вперед. По мере развития юношеского эпифизеолиза могут наблюдаться дополнительные симптомы:

- симптом перекрещения голеней;

- симптом Хофмейстера;

- ротация таза;

- симптом Тренделенбурга;

- тугоподвижность.

- Боли в паховой или коленной области, возникающие после нагрузки.

- Хромота и повышенная утомляемость пораженной конечности.

- Ограниченное движение в области тазобедренного сустава, а также наличие стойкой наружно-ротационной контрактуры.

- Повышение артериального давления.

- Гипогенитализм.

- Атрофия ягодичных мышц и мышц голени.

При юношеском эпифизеолизе пальпация в паховой области болезненная. Боли могут иррадиировать дистально: по бедру и в область коленного сустава. Однако важнейшим признаком, подтверждающим наличие юношеского эпифизеолиза, является наличие фиксированной наружной ротации бедра с ограниченной внутренней и увеличенной наружной амплитудой.

Какие кости могут пострадать

Эпифизеолиз наблюдается часто в следующих костях организма:

- Головка бедренной кости. В основе такого заболевания лежит нарушенный баланс между половыми гормонами и отвечающими

На фото эпифизеолиз головки бедренной кости

- Головка бедренной кости. В основе такого заболевания лежит нарушенный баланс между половыми гормонами и отвечающими На фото эпифизеолиз головки бедренной кости

за рост. Патология появляется из-за нехватки первых, вследствие чего гормон роста вызывает его усиление. Проксимальный отдел бедренной кости за счёт этого теряет прочность, что может стать причиной смещения эпифиза.

- В лучевой кости. Эпифизеолиз этой кости становится возможным после травмы в проксимальном отделе. В результате повреждения ростковой зоны она перестаёт развиваться. Локтевая же зона продолжает расти, поэтому конечность деформируется.

- Трубчатые кости. Заболевание этих костей имеет травматический или патологический характер. Первое возникает вследствие травмы, а второе — из-за развивающихся патологий трубчатых костей. Костные покровы не теряют своей целостности. Диагностировать болезнь удаётся лишь рентгенологическим исследованием.

- Кости наружной лодыжки. Болезнь проявляется при травмировании большеберцовой кости в проксимальном отделе. Случается это обычно с осени до весны, в сложных погодных условиях (дороги обледенелые, сезон катания на коньках и лыжах).

Как развивается

Механизм юношеского эпифизеолиза характеризуется медленным смещением проксимально расположенного эпифиза бедренной кости по направлению назад и вниз. От степени смещения головки кости бедра зависит интенсивность проявления признаков патологии.

Эпифизеолиз может протекать остро либо хронически и иметь три степени развития:

- I степень — происходит смещение головки эпифиза на ⅓ шейки бедра, шеечно-эпифизарный угол сокращается до 30 градусов.

- II степень — головка эпифиза смещается наполовину либо шеечно-эпифизарный угол сокращается до 30–50 градусов.

- III — головка эпифиза смещается более чем наполовину, шеечно-эпифизарный угол сокращается более чем на 50 градусов.

Механизм юношеского эпифизеолиза характеризуется медленным смещением проксимально расположенного эпифиза бедренной кости по направлению назад и вниз. От степени смещения головки кости бедра зависит интенсивность проявления признаков патологии.

Эпифизеолиз может протекать остро либо хронически и иметь три степени развития:

- I степень — происходит смещение головки эпифиза на ⅓ шейки бедра, шеечно-эпифизарный угол сокращается до 30 градусов.

- II степень — головка эпифиза смещается наполовину либо шеечно-эпифизарный угол сокращается до 30–50 градусов.

- III — головка эпифиза смещается более чем наполовину, шеечно-эпифизарный угол сокращается более чем на 50 градусов.