Для дизартрии характерны нарушения произношения звуков, сопровождаемые недостаточным развитием мелкой моторики. Причина ее возникновения в поражении участков головного мозга, ответственных за построение речи.

Упражнения при дизартрии помогают устранить незначительные отклонения от нормы, и улучшить состояние пациента до приемлемого при тяжелом течении болезни.

Артикуляционная гимнастика при дизартрии является основным способом коррекции речевого аппарата. Логоритмический метод безопасен и может применяться как под руководством специалиста, так и самостоятельно на дому.

Формы заболевания

Форма дизартрии зависит от места и степени поражения нервной системы. Основные виды:

- подкорковая и корковая;

- мозжечковая;

- стертая форма;

- псевдобульбарная;

- смешанная.

Легче всего поддаётся лечению стёртая форма. Встречается она чаще других, но её сложно диагностировать. Иногда специалисты путают стёртую форму дизартрии с дислалией — нарушением дикции при нормальной иннервации речевого аппарата. Между тем, стёртая форма требует таких же слаженных действий всех специалистов, как и другие виды дизартрии.

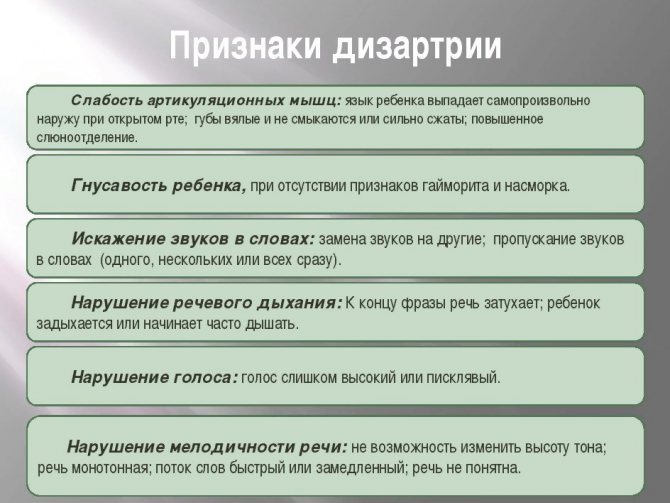

Симптомы дизартрии

Прежде всего при дизартрии речь становится невнятной, нечеткой и непонятной. Это связано с недостаточным взаимодействием центральной нервной системы с артикуляционной и дыхательной мускулатурой.

Если рассматривать симптомы подробнее, то при дизартрии развиваются следующие нарушения, зависящие от вида и степени выразительности заболевания:

- Расстройства артикуляционной моторики: увеличение тонуса мышц губ, языка, лица и шеи; сжатие губ; неподвижность языка; непроизвольное открытие рта и слюнотечение.

- Неправильное звукопроизношение: пропуски и изменение звуков; неясная и замедленная речь; снижение речевой активности; полное отсутствие звукопроизношения.

- Повреждение речевого дыхания: сокращение выдоха; учащение и кратковременное прерывание дыхания.

- Искажение голоса: голос становится тихим, слабым; изменяется тембр; неправильная интонация; монотонность.

Дизартрия проявляется не только расстройством речи, иногда течение заболевания может сопровождаться нарушениями жевания, глотания, сосания, равнодушием к окружающему миру, отсутствием интереса к новой информации

Подготовка к занятиям

Прежде, чем приступить к работе над артикуляцией, нужно пройти первичный приём логопеда. После работы с ребёнком логопед пишет сопроводительную записку неврологу, в которой описывает тонус всей лицевой мускулатуры, звукопроизношение, мимику, положение языка при полуоткрытом рте и т.д.

Невролог на основании этой записки и собственного осмотра ребёнка может назначить медицинские препараты из следующих групп:

- препараты, улучшающие метаболизм;

- средства для улучшения мозгового кровообращения;

- витаминно-минеральные комплексы;

- препараты против судорог;

- мочегонные средства, к ним в дополнение — калий;

- нейролептики;

- рассасывающие препараты.

Также применяется физиолечение — электрофорез, термоаппликации.

Кроме медикаментозного лечения, необходимо обеспечить ребёнку хороший режим, переключение между разными видами деятельности, физкультминутки, занятия лфк.

Также ребёнку будут очень полезны различные упражнения на развитие моторики, занятия на улучшение внимания и памяти, расширение словарного запаса. Очень важно работать над дыханием, учить малыша правильному порядку вдоха и выдоха при разговоре.

Кто лечит дизартрию

Для исправления ситуации нужно обратиться к двум специалистам — неврологу и логопеду-дефектологу. Точная оценка состояния может быть определена только после тщательного обследования и сбора анамнеза.

Коррекционные меры так же проводятся по двум направлениям — неврологическому и логопедическому. Комплексный подход включает такие методы как:

- Лекарственная терапия.

- Лечебная физкультура.

- Физиолечение.

- Логопедические занятия.

Пассивные упражнения

Пассивная артикуляционная гимнастика при дизартрии у детей проводится после массажа. Со стороны ребёнка никаких действий не требуется: все манипуляции проводит логопед. В процессе пассивной гимнастики развиваются функции мышц, ранее не участвовавших в работе. Движения мышечных групп, ранее задействованных в процессе говорения, совершенствуются и доводятся до автоматизма. Под воздействием пассивных упражнений формируются новые схемы движений речевых органов. Всё это способствует развитию произвольных движений речевой мускулатуры, и, в конечном итоге, большей чёткости речи.

Упражнения для языка:

- Язык выводится из ротовой полости, затем возвращается в неё.

- Язык поднимается и отводится назад.

- Язык тянется вниз, к подбородку.

- Язык тянется вверх, к носу.

- Язык вытягивается и отводится то вправо, то влево.

- Язык опускается на дно ротовой полости.

- Кончик языка касается нёба.

- Небольшие покачивания языка вправо-влево.

Упражнения для губ:

- Кончиками пальцев слегка сдавливается верхняя губа.

- Точно так же сдавливается нижняя.

- Губы собираются в трубочку.

- Губы растягиваются пальцами, поставленными в уголки рта.

- Верхняя губа поднимается к носу.

- Нижняя губа опускается к подбородку.

- Губы полностью смыкаются.

- Уголки рта ставятся пальцами в положение для произнесения каждого гласного звука.

При проведении пассивной гимнастики инструктор называет ребёнку каждое действие, например: «Сейчас твои губы вытягиваются в трубочку». Ребёнок наблюдает за процессом, глядя в зеркало. Каждое упражнение выполняется 3-5 раз.

После пассивной гимнастики рекомендуется немного позаниматься активно-пассивными упражнениями, чтобы переход к активной части произошёл постепенно.

Симптоматика

Расстройства речи важно сразу обнаружить и принять меры для улучшения самочувствия. Чтобы можно было своевременно распознать недуг, понадобится запомнить его основные симптомы. Их немало, при этом большая часть из них наблюдается именно у детей.

Признаки:

- Проблемы с произношением звуков. Дети их искажают и коверкают. Поначалу их речь могут понимать только родители, при этом по мере развития заболевания даже мама и папа могут утратить подобную способность.

- Трудности при освоении письменной речи. Если ранее ребёнок не осваивал данный навык, тогда с этим нередко появляются проблемы.

- Ребёнку тяжело жевать и проглатывать пищу. Это связано с тем, что наблюдается слабость лицевых мышц.

- Ухудшение функции голосообразования. Может измениться интонация, ритм и темп речи. При этом подобное способно произойти как внезапно, так и постепенно. Например, ребёнок может начать тихо разговаривать.

- Недоразвитость крупной и мелкой моторики. Ребёнок может тяжело прыгать на одной ноге, вырезать фигуры из бумаги, шнуровать обувь и застёгивать пуговицы.

Симптомы могут отличаться в зависимости от того, какая форма заболевания имеется у человека. Именно по этой причине признаки могут меняться, но наличие хотя бы одного из них говорит о том, что у человека имеются значительные проблемы с речью. Следовательно, нужно будет обратиться к врачу, чтобы пройти диагностику и начать лечение.

Помимо стандартных методов терапии, ребёнку рекомендована артикуляционнаягимнастика. С её помощью удастся значительно улучшить произношение звуков, если регулярно выполнять упражнения.

Активные упражнения

Сначала выполняется разминка. Ребёнок смотрит, как упражнение выполняет взрослый, и повторяет перед зеркалом.

- Гримаса удивления. Нужно вытаращить глаза и сильно поднять брови. Если ребёнку не удаётся выполнить задание, можно помочь ему, немного потянув кожу лба вверх пальцами.

- Быстрое частое моргание.

- Надувание щёк. Сначала надуваем одну, потом вторую, затем сразу обе.

- Поочерёдное надувание губ. Дуем то под верхнюю, то под нижнюю губу.

После разминки приступаем непосредственно к тренировке мышц ротовой полости.

- Язык вытягиваем вперёд, стараемся сделать его мягким и распластанным.

- Сворачиваем язык трубочкой.

- Кончиком языка облизываем контур губ.

- Тянемся кончиком языка к носу, затем к подбородку.

- Цокаем языком.

- Улыбаемся так, чтобы было видно как можно больше зубов.

- Собираем губы в «дудочку».

- Чередуем «дудочку» и широкую улыбку из предыдущих двух упражнений.

- Двигаем нижнюю челюсть вперёд-назад, влево-вправо.

Кроме занятий непосредственно с логопедом, можно включать несложные упражнения в повседневную жизнь малыша.

- Вылизывание тарелки. Ребёнок не помогает себе руками.

- Кусочек леденца, положенный между щекой и зубами, стимулирует движения языка в стороны.

- Смазывание нижней губы вареньем тренирует движение языка к губам.

- Полезно жевание твёрдых овощей, порезанных соломкой, и хлебных корок.

Варианты упражнений

Логопедическая гимнастика должна выполняться регулярно, даже в домашних условиях. В этой ситуации можно будет добиться действительно впечатляющих результатов. Следует запомнить полезные упражнения, которые улучшат состояние пациента.

Различные упражнения:

- Нужно растягивать губы руками так, чтобы они приняли положение улыбки. При этом их следует зафиксировать на несколько секунд. Также понадобится сильно смыкать губы и воссоздавать положение, которое необходимо для произношения конкретных звуков, таких как «О», «У», «Э» и другие.

- Следует выполнять покашливание с открытым ртом, при этом во время него необходимо высунуть язык. Также необходимо медленно проглатывать воду, а также удерживать её во рту и имитировать процесс полоскания. Следует постараться чётко и медленно произносить различные звуки, например, «К», «Г», «Т» и «Д». Это хорошие упражнения для разминки глотки и нёба.

- Ребёнку будет полезно самостоятельно вытягивать губы в трубочку, а также удерживать открытым рот, чтобы были видны зубы. Помимо этого, малыш должен самостоятельно постараться растянуть губы в улыбку, при этом специалист будет минимально его в этом поддерживать. Это удачные статистические упражнения, которые позволят улучшить речь.

Дизартрия бывает разных видов: псевдобульбарная, смешанна, корковая и др. При всех видах заболевания полезно делать логопедический массаж и упражнения.

Точную схему гимнастики необходимо разрабатывать, основываясь на индивидуальные особенности ребёнка. В этом случае удастся добиться наилучшего результата, если регулярно выполнять упражнения. Безусловно, это не единственный метод терапии, который потребуется использовать. Только комплексная схема лечения позволит добиться максимально положительного результата.

Предосторожности

При стоматите, герпесе, инфекционных заболеваниях нужно сделать перерыв в занятиях до выздоровления.

Заниматься можно со второго года жизни, то есть с момента, когда малыш начнет говорить предложениями и можно видеть, нужно ли ему начинать заниматься лечебной гимнастикой или нет. Иногда гимнастические упражнения для развития речи нужно делать в любом случае, например, если у ребенка детский церебральный паралич (ДЦП).

У малышей до 3 лет длительность логопедического массажа не должна превышать 10 минут, от 3 до 7 лет — 15 минут. С детьми старше 7 лет можно заниматься 25 минут.

Дизартрия и ее причины. Что такое коррекция речевых нарушений

Искажения речи, вызванные поражением центрального отдела речевого и двигательного аппарата и сбоем иннервации мускулатуры артикуляционного аппарата, называют дизартрией. Её проявление связано с такими заболеваниями, как ДЦП, менингит, энцефалит, нейросифилис, инсульт, гнойный отит, опухолевые новообразования головного мозга, рассеянный склероз, миастения, церебральный атеросклероз, олигофрения.

С целью исправления речи, ослабления симптоматики её искажения и ускорения преодоления речевых нарушений ведётся коррекционная работа.

Ещё одним источником развития дизартрии является перенесение органического поражения мозга ребенком в утробе матери, во время рождения или в раннем возрасте. Такое поражение может возникнуть в результате энцефалита, родовых травм, опухолей и интоксикации. Вследствие этого развивается псевдобульбарная дизартрия, выраженная нарушениями общей и речевой моторики. Важную роль играет коррекция логопедом псевдобульбарной дизартрии, которая включает массаж органов речи, гимнастику, выправку произношения, регулирование голоса и речевого дыхания.

Цели и результаты занятий

Артикуляционная гимнастика не только развивает правильность речи и способствует постановке звуков, но имеет ряд других благоприятных эффектов:

- расслабляет мышцы, участвующие в звукообразовании, снимает с них гипертонус;

- развивает скорость и силу мышечных сокращений;

- учит переключаться с одного упражнения на другое;

- помогает ребёнку научиться выполнять сложные движения.

Насколько быстро появится эффект от артикуляционной гимнастики, зависит от тяжести заболевания, которое привело к дизартрии. При регулярном выполнении упражнений и соблюдении всех рекомендаций врачей вы достигнете результата в виде чёткой понятной речи.

Работа логопеда-дефектолога при дизартрии

Логопеду-дефектологу в данном случае достается ответственная роль корректора имеющихся нарушений в речи ребенка. Очень важно, чтобы родители относились с пониманием необходимости регулярных занятий и обязательного выполнения домашних заданий.

При правильном подходе прогноз при стертой форме дизартрии — самый благоприятный. Ребенок полностью способен освоить правильную речь и сможет успешно учиться в школе.

Что входит в занятия:

- Артикуляционная гимнастика. Она необходима для того, чтобы «научить» язык занимать правильное место при произнесении того или иного звука.

- Упражнения для выработки правильного речевого дыхания.

- Развитие мелкой моторики. Широко известно, что чем лучше координация пальцев рук, тем быстрее формируется правильная речь.

- Формирование пространственной ориентации.

- Логопедический массаж языка. Даже из-за незначительных поражений мозга многие дети имеют нарушения тонуса артикуляционного аппарата. Специальный массаж помогает снять излишний тонус или, наоборот, укрепить нужные мышцы.

- Постановка правильного произношения звуков.

Психологическая поддержка при дизартрии

Постинсультное состояние является тяжелым стрессом для лиц, перенесших мозговую атаку, а, как известно, стрессы существенно усугубляют проблемы. В данный период больному, как никогда необходимы покой и забота окружающих, однако при этом они не должны демонстрировать его неполноценность, физическое и психическое нездоровье. При возникновении нарушений речи родным и близким необходимо стараться внимательно выслушать больного, не перебивать его и не договаривать за него фразы.

В клинике реабилитации Юсуповской больницы работают высококвалифицированные, опытные психологи, которые оказывают психологическую поддержку как самому пациенту, так и ухаживающим за ним родственникам. Советы и рекомендации наших психологов помогают значительно улучшить эмоциональное состояние больных и настроить их на позитивные результаты.

Восстановлением речевой функции больных после инсультов в Юсуповской больнице занимаются не только основные наблюдающие специалисты – неврологи, но и логопеды, физиотерапевты, психологи. Реабилитационная программа составляется индивидуально для каждого пациента, с учетом его общего состояния, сопутствующих заболеваний и степени выраженности речевых нарушений.

Реабилитационные мероприятия проводятся с использованием новейших медицинских методик, доказавших свою эффективность в мировой практике.

Благодаря высокому профессионализму наших специалистов, современному оснащению клиники реабилитации Юсуповской больницы, а также тесному взаимодействию с близкими и родными, восстановление больных, перенесших инсульт, осложнившийся нарушением речи, происходит в короткие сроки.

Автор

Екатерина Дмитриевна Абрамова

Врач-невролог, руководитель клиники хронической боли

Рекомендации к проведению занятий

Произношение звуков правильно только кажется простым занятием. Ребенок с нарушениями двигательных функций языка, губ, щек нет возможности сделать это легко. Мешает дисфункция органов, их неподвижность. Артикуляционная гимнастика направлена на тренировку речевых мышц, отработку конкретных положений всех элементов аппарата, закрепление навыка четкого говорения.

Чтобы логопедические занятия с применением гимнастики были более эффективными, не обойтись без рекомендаций профессионалов:

- Заниматься необходимо ежедневно 3-4 раза по 5 минут, чтобы навык закреплялся основательно. Дошкольнику на начальном этапе коррекции предлагайте не более 3 разных упражнений в день.

- Одно задание выполняется 5-7 раз.

- Удержание позы по 10-15 секунд.

- Составляя план занятий, соблюдайте правило: от простого к сложному.

- Начинайте урок с упражнений для губ, затем приступайте к тренировке губ, щек и языка.

- Пользуйтесь зеркалом, чтобы ребенок видел свое лицо в отражении и контролировал выполнения заданий самостоятельно.

- Во время урока ребенок должен сидеть с прямой спиной, расслабленными конечностями.

- Переходите к новым упражнениям после отработки уже предложенного материала. При затруднениях лучше остановиться и дополнительно повторить плохо усвоенные позы органов.

- Занятия проводите в игровой форме, эмоционально. Давить на малыша морально, заставлять заниматься нельзя.

Артикуляционная гимнастика классических типов подходит для коррекционной работы с дошкольниками с диагнозом стертая дизартрия. Но особое внимание на таких занятиях стоит уделить организации кинетической основы движения (ощущениям).

Комплекс упражнений по коррекции дизартрии включает в себя несколько блоков. Это тренировка губ, щек и губ одновременно, а также задания для работы с нижней челюстью. Набор игр для речевой мускулатуры для каждого блока урока естественно будет разным.

Логопедическая ритмика при дизартрии

К числу различных терапевтических и корректирующих методик при дизартрии относится логопедическая ритмика. Логоритмика при дизартрии важна, так как моторика тесно связана с речью. Движения с музыкальным сопровождением и текстом способствуют тренировке мозговой деятельности и живости нервных процессов. Дети воспринимают музыкальные сопровождения очень позитивно, они готовы играть и выражать свои эмоции.

Выполняя задания под музыку, следует учитывать ритм, соблюдать амплитуду и темп упражнений.

Цели проведения логоритмики следующие:

- ритмическое развитие;

- обнаружение ритмических рефлексов;

- приучить организм отвечать на акустические и визуальные раздражители;

- сбалансировать работу нервной системы;

- отрегулировать неправильные и лишние телодвижения.

Занятия проводятся индивидуально или в группе, также возможны самостоятельные занятия.

Упражнения для нижней челюсти

Задания для нижней челюсти помогают развить подвижность артикуляционного аппарата. Упражнения желательно выполнять в медленном темпе, напрягая мышцы лица. Если нужно произносить гласные, проговаривайте их подчеркнуто четко. На начальном этапе помогайте ребенку счетом вслух для удержания позы нужное время.

Птенчик

Перед началом выполнения задания договоритесь с ребенком о быстром ритме работы, упражнение делайте в хорошем темпе.

Ребенок должен широко открывать ротик, натягивая уголки губ. Язычок высовывать нельзя. После удержания позы, нижняя челюсть быстро захлопывается.

Акула

Основная цель: отработка движения челюстей в разные стороны. Сначала рот открывается, далее челюсть двигается по плану: вправо – возвращается на место – влево – вниз – вперед – вверх (рот закрыт, губы сомкнуты). Резких движений делать нельзя во избежания вывихов и травм. Ритм выполнения задания отсчитывает учитель.

Обезьянка

Ротик нужно открыть максимально сильно, нижнюю челюсть тяните в них к груди. Язычок одновременно тянется к подбородку.

Упражнения для губ и щек

Целью этого блока упражнений является тонизирование мышц губ, щек одновременно, нормализация оттока крови от артикуляционных органов. Перед началом выполнения заданий рекомендуется растереть щеки язычком изнутри, покусать, похлопать ладошками по внешней части лица.

Сытый хомячок

Ребенок надувает обе щечки, затем поочередно каждую и удерживает позу 10-15 секунд.

Голодный хомячок

Дошкольник сильно втягивает щеки внутрь. Сытого и голодного хомячка можно чередовать.

Лопаем пузыри

Малыш надувает обе щечки одновременно, задерживает позу на 5 секунд. Затем хлопает по ним пальчиками и резко выпускает воздух наружу.

Причины возникновения дизартрии

Дизартрия возникает при повреждении определенного участка головного мозга, что может быть следствием инсульта мозжечка или ствола головного мозга. При дизартрии нарушается подвижность артикуляционных органов: губ, неба, языка, вследствие чего речь больного становится невнятной, глухой и вялой, нечленораздельной либо полностью отсутствовать.

Чаще всего развитие данного состояния связано с параличом той или иной голосовой связки – при параличе правой стороны не происходит полного закрытия правой голосовой связки, при параличе левой стороны, соответственно, левой голосовой связки.

Классификация дизартрии

В соответствии с локализацией поражения дизартрия может быть нескольких видов:

- бульбарной (паретической) – поражены ядра черепно-мозговых нервов в продолговатом мозге;

- псевдобульбарной – поражены корково-ядерные проводящие пути;

- экстрапирамидной (подкорковой) – поражены подкорковые ядра головного мозга;

- мозжечковой – поражен мозжечок и его проводящие пути;

- корковой – повреждены отделы коры головного мозга;

- афферентной корковой;

- эфферентной корковой;

- стертой – если дизартрические расстройства у больного выражены в легкой степени.

Значение логопедического массажа при дизартрии

Для подавления и устранения признаков дизартрии выполняется логопедический массаж. Как правило, он выполняется перед началом артикуляционной и дыхательной гимнастики и представляет собой совокупность приемов механического воздействия на различные участки лица и тела.

С помощью этого массажа можно изменить состояние мышц, создать положительные кинестезии, необходимые для правильного произношения.

Логопедический массаж помогает решить ряд проблем и выполняет следующие задачи:

- регулировка мышечного тонуса, устранение гипертонуса в мимических и артикуляционных мускулах;

- избавление от патологических симптомов (гиперкинезы, синкинезии, девиация и др.);

- поощрение положительных кинестезий;

- совершенствование артикуляционных движений;

- усиление мышечных сокращений;

- оживление тонких дифференцированных движений органов речи.