Дендриты и аксоны это неотъемлемые части, входящие в строение нервной клетки. Аксон зачастую у нейрона содержится в одном числе и выполняет передачу нервных импульсов от клетки, частью которой он является к другой, воспринимающей информацию посредством восприятия ее такой частью клетки, как дендрит.

Дендриты и аксоны, соприкасаясь с друг другом, создают нервное волокно в периферических нервах, головном, а также спинном мозге.

Дендрит — это короткий, разветвлённый отросток, который служит главным образом для передачи электрических (химических) импульсов от одной клетки к другой. Он выступает принимающей частью и проводит нервные импульсы, полученные от соседней клетки к телу (ядру) нейрона, элементом строения которой он является.

Свое название, он получил от греческого слова, что в переводе означает дерево благодаря своему внешнему сходству с ним.

Строение

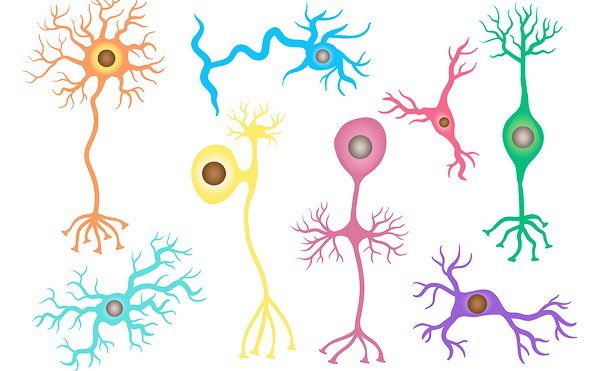

Внешне нейроны очень необычны. У них есть отростки, количество которых может варьироваться от одного до множества. Каждый участок выполняет свою функцию. По форме нейрон напоминает звезду, которая находится в постоянном движении. Его формируют:

- сома (тело);

- дендриты и аксоны (отростки).

Аксон и дендрит есть в строении любого нейрона взрослого организма. Именно они проводят биоэлектрические сигналы, без которых не могут происходить никакие процессы в человеческом теле.

Выделяют разные виды нейронов. Их отличие кроется в форме, размере, количестве дендритов. Мы подробно рассмотрим строение и виды нейронов, разделение их на группы, проведем сравнение типов. Зная виды нейронов и их функции, легко понять, как устроен мозг и ЦНС.

Анатомия невронов отличается сложностью. Каждый вид имеет свои особенности строения, свойства. Ими заполнено все пространство головного и спинного мозга. В теле каждого человека встречается несколько видов. Они могут участвовать в разных процессах. При этом данные клетки в процессе эволюции утратили способность к делению. Их количество и связь относительно стабильны.

Нейрон – это конечный пункт, который подает и принимает биоэлектрический сигнал. Эти клетки обеспечивают абсолютно все процессы в теле и имеют первостепенную важность для организма.

В теле нервных волокон содержится нейроплазма и чаще всего одно ядро. Отростки специализируются на определенных функциях. Они делятся на два вида – дендриты и аксоны. Название дендритов связано с формой отростков. Они действительно похожи на дерево, которое сильно ветвится. Размер отростков – от пары микрометров до 1-1,5 м. Клетка с аксоном без дендритов встречается только на стадии эмбрионального развития.

Задача отростков – воспринимать поступающие раздражения и проводить импульс к телу непосредственно нейрона. Аксон нейрона отводит от его тела нервные импульсы. У неврона лишь один аксон, но он может иметь ветви. При этом появляется несколько нервных окончаний (два и больше). Дендритов может быть много.

По аксону постоянно курсируют пузырьки, которые содержат ферменты, нейросекреты, гликопротеиды. Они направляются от центра. Скорость движения некоторых из них – 1-3 мм в сутки. Такой ток называют медленным. Если же скорость движения 5-10 мм в час, подобный ток относят к быстрому.

Если веточки аксона отходят от тела неврона, то дендрит ветвится. У него много веточек, а конечные являются самыми тонкими. В среднем насчитывается 5-15 дендритов. Они существенно увеличивают поверхность нервных волокон. Именно благодаря дендритам, невроны легко контактируют с другими нервными клетками. Клетки с множеством дендритов называют мультиполярными. Их в мозге больше всего.

А вот биполярные располагаются в сетчатке и аппарате внутреннего уха. У них лишь один аксон и дендрит.

Не существует нервных клеток, у которых вовсе нет отростков. В организме взрослого человека присутствуют невроны, у которых минимум есть по одному аксону и дендриту. Лишь у нейробластов эмбриона есть единственный отросток – аксон. В будущем на смену таким клеткам приходят полноценные.

В нейронах, как и во множестве других клеток, присутствуют органеллы. Это постоянные составляющие, без которых они не способны существовать. Органеллы расположены глубоко внутри клеток, в цитоплазме.

Ядро

У невронов есть крупное круглое ядро, в котором содержится деконденсированный хроматин. В каждом ядре имеется 1-2 довольно крупных ядрышка. В ядрах в большинстве случаев содержится диплоидный набор хромосом. Задача ядра – регулировать непосредственный синтез белков. В нервных клетках синтезируется много РНК и белков.

Нейроплазма содержит развитую структуру внутреннего метаболизма. Тут много митохондрий, рибосом, есть комплекс Гольджи. Также есть субстанция Ниссля, которая синтезирует белок нервных клеток. Данная субстанция находится вокруг ядра, а также на периферии тела, в дендритах. Без всех этих компонентов не получится передать или принять биоэлектрический сигнал.

В цитоплазме нервных волокон имеются элементы опорно-двигательной системы. Они располагаются в теле и отростках. Нейроплазма постоянно обновляет свой белковый состав. Она перемещается двумя механизмами – медленным и быстрым.

Постоянное обновление белков в невронах можно рассматривать, как модификацию внутриклеточной регенерации. Популяция их при этом не меняется, так как они не делятся.

Форма

У невронов могут быть разные формы тела: звездчатые, веретенообразные, шаровидные, в форме груши, пирамиды и т.д. Они составляют различные отделы головного и спинного мозга:

- звездчатые – это мотонейроны спинного мозга;

- шаровидные создают чувствительные клетки спинномозговых узлов;

- пирамидные составляют кору головного мозга;

- грушевидные создают ткань мозжечка;

- веретенообразные входят в состав ткани коры больших полушарий.

Есть и другая классификация. Она делит нейроны по строению отростков и их числу:

- униполярные (отросток лишь один);

- биполярные (есть пара отростков);

- мультиполярные (отростков много).

Униполярные структуры не имеют дендритов, они не встречаются у взрослых, а наблюдаются в ходе развития эмбриона. У взрослых есть псевдоуниполярные клетки, у которых есть один аксон. Он разветвляется на два отростка в месте выхода из клеточного тела.

У биполярных невронов по одному дендриту и аксону. Их можно найти в сетчатке глаз. Они передают импульс от фоторецепторов к ганглионарным клеткам. Именно клетки ганглии образуют зрительный нерв.

Большую часть нервной системы составляют невроны с мультиполярной структурой. У них много дендритов.

Размеры

Разные типы нейронов могут существенно отличаться по размерам (5-120 мкм). Есть очень короткие, а есть просто гигантские. Средний размер – 10-30 мкм. Самые большие из них – мотонейроны (они есть в спинном мозге) и пирамиды Беца (этих гигантов можно найти в больших полушариях мозга). Перечисленные типы нейронов относятся к двигательным или эфферентным. Они столь велики потому, что должны принимать очень много аксонов от остальных нервных волокон.

Удивительно, но отдельные мотонейроны, расположенные в спинном мозге, имеют около 10-ти тыс. синапсисов. Бывает, что длина одного отростка достигает 1-1,5 м.

Классификация по функциям

Существует также классификация нейронов, которая учитывает их функции. В ней выделяют нейроны:

- чувствительные;

- вставочные;

- двигательные.

Благодаря «двигательным» клеткам приказы отправляются к мышцам и железам. Они отправляют импульсы от центра к периферии. А вот по чувствительным клеткам сигнал отправляется от периферии непосредственно к центру.

Итак, нейроны классифицируют по:

- форме;

- функциям;

- числу отростков.

Невроны могут быть не только в головном, но и в спинном мозге. Они также присутствуют в сетчатке глаз. Данные клетки выполняют сразу несколько функций, они обеспечивают:

- восприятие внешней среды;

- раздражение внутренней среды.

Нейроны участвуют в процессе возбуждения и торможения мозга. Полученные сигналы отправляются в ЦНС благодаря работе чувствительных нейронов. Тут импульс перехватывается и передается через волокно в нужную зону. Его анализирует множество вставочных нейронов головного или спинного мозга. Дальнейшую работу выполняет двигательный нейрон.

Виды нейронов

Нейроны бывают нескольких форм и размеров и классифицируются по их морфологии функциям. Так например, анатом Камилло Гольджи разделял нейроны на две группы. К первой группе он отнёс нейроны с длинными аксонами, которые передают сигналы на длинные расстояния. Ко второй группе он относил нейроны с короткими аксонами, которые можно было спутать с дендритами.

Нейроны классифицируются по своему строению на следующие группы:

- Однополярные. Аксон и дендриты выходят из одного придатка.

- Биполярные. Аксон и одиночный дендрит располагаются на разных сторонах сомы.

- Многополярные. Не менее двух дендритов располагаются отдельно от аксона.

- Тип Гольджи I. Нейрон имеет длинный аксон.

- Тип Гольджи II. Нейроны, у которых аксоны расположены локально.

- Анаксонные нейроны. Когда аксон не отличим от дендритов.

- Корзинные клетки — интернейроны, формирующие плотно сплетённые окончания по всей соме клеток-мишеней. Присутствуют в коре головного мозга и в мозжечке.

- Клетки Беца. Представляют собой большие двигательные нейроны.

- Клетки Люгаро — интернейроны мозжечка.

- Средние остроконечные нейроны. Присутствуют в полосатом теле.

- Клетки Пуркинье. Представляют собой крупные многополярные нейроны мозжечка типа Гольджи I.

- Пирамидальные клетки. Нейроны с сомой треугольной формы типа Гольджи II.

- Клетки Реншоу. Нейроны, с обеих концов связанные с альфа моторными нейронами.

- Униполярный кистевидные клетки. Интернейроны, которые имеют уникальные дендритные окончания в виде кисти.

- Клетки переднего роговидного отростка. Представляют собой мотонейроны, расположенные в спинном мозге.

- Шпиндельные клетки. Интернейроны, соединяющие отдаленные области мозга.

- Афферентные нейроны. Нейроны, которые передают сигналы от тканей и органов в центральную нервную систему.

- Эфферентный нейроны. Нейроны, передающие сигналы от центральной нервной системы к эффекторным клеткам.

- Интернейроны, подключающие нейроны в конкретных областях центральной нервной системы.

Нейроглия

Невроны не способны делиться, потому и появилось утверждение, что нервные клетки не восстанавливаются. Именно поэтому их следует оберегать с особой тщательностью. С основной функцией «няни» справляется нейроглия. Она находится между нервными волокнами.

Эти мелкие клетки отделяют нейроны друг от друга, удерживают их на своем месте. У них длинный список функций. Благодаря нейроглии сохраняется постоянная система установленных связей, обеспечивается расположение, питание и восстановление нейронов, выделяются отдельные медиаторы, фагоцитируется генетически чужое.

Таким образом, нейроглия выполняет ряд функций:

- опорную;

- разграничительную;

- регенераторную;

- трофическую;

- секреторную;

- защитную и т.д.

В ЦНС нейроны составляют серое вещество, а за границами мозга они скапливаются в специальные соединения, узлы – ганглии. Дендриты и аксоны создают белое вещество. На периферии именно благодаря этим отросткам строятся волокна, из которых и состоят нервы.

Действие нейронов

Все нейроны являются электрически возбудимыми и поддерживают напряжение на своих мембранах с помощью метаболически проводимых ионных насосов, сочетающихся с ионными каналами, которые встроены в мембрану для генерации ионных дифференциалов, таких как натрий, хлорид, кальций и калий. Изменения напряжения в кросс-мембране приводит к изменению функций вольт-зависимых ионных калом. При изменении напряжения в достаточно большом уровне электрохимический импульс вызывает генерацию активного потенциала, который быстро перемещается вдоль клеток аксона, активируя синаптические связи с другими клетками.

Большинство нервных клеток являются базовым типом. Определенный стимул вызывает электрический разряд в клетке, разряд подобный разряду конденсатора. Это продуцирует электрический импульсы равный примерно 50-70 милливольтам, который называется активным потенциалом. Электрический импульс распространяется по волокну, по аксонам. Скорость распространения импульса зависит от волокна, это примерно в среднем десятки метров в секунду, что заметно ниже скорости распространения электричества, которая равна скорости света. Как только импульс достигает пучка аксона, он передаётся на соседние нервные клетки под действием химического медиатора.

Нейрон действует на другие нейроны выпуская нейротрансмиттер, связывающийся с химическими рецепторами. Эффект от постсинаптического нейрона определяется не пресинаптическим нейроном или нейротрансмиттером, а типом активируемого рецептора. Нейротрансмиттер представляет собой как бы ключ, а рецептор замок. При этом один ключ может быть использован для открытия «замков» разного типа. Рецепторы в свою очередь классифицируются на возбуждающие (увеличивающие скорость передачи), ингибирующие (замедляющие скорость передачи) и модулирующие (вызывающие длительные эффекты).

Связь между нейронами осуществляется через синапсы, в этом месте находится окончание аксона (аксоновый терминал). Нейроны, такие например как клетки Пуркинье в мозжечке могут иметь более тысячи дендритных переходов, осуществляя связь с десятками тысяч других нейронов. Другие нейроны (крупные нейронные клетки супраоптического ядра) имеют лишь один или два дендрита, каждый из которых получает тысячи синапсов. Синапсы могут быть как возбуждающими так и ингибирующими. Некоторые нейроны связываются между собой посредством электрических синапсов, которые являются прямыми электрическими соединениями между клетками.

В химическом синапсе при достижении потенциалом действия аксона, происходит открытие напряжения в кальциевом канале, что позволяет ионам кальция проникнуть в терминал. Кальций заставляет синаптические пузырьки, наполненные молекулами нейромедиаторами проникать в мембрану, высвобождая содержимое в синаптическую щель. Происходит процесс диффундирования медиаторов через синаптическую щель, которые в свою очередь активируют рецепторы на постсинаптическом нейроне. Кроме того, высоко цитозольный кальций в терминале аксона вызывает усвоение митохондриального кальция, который в свою очередь активирует митохондриальный энергетический метаболизм для производства АТФ, что поддерживает непрерывную нейротрансмиссию.

Вывод

Физиология человека поражает своей слаженностью. Мозг стал величайшим творением эволюции. Если представлять организм в форме слаженной системы, то нейроны – это провода, по которым проходит сигнал от головного мозга и обратно. Их число огромно, они создают уникальную сеть в нашем организме. Ежесекундно по ней проходят тысячи сигналов. Это потрясающая система, которая позволяет не только функционировать организму, но и контактировать с окружающим миром.

Без невронов тело просто не сможет существовать, потому следует постоянно заботиться о состоянии своей нервной системы. Важно правильно питаться, избегать переутомления, стрессов, вовремя лечить заболевания.

Дендриты нейрона

Дендриты нейрона – это множественные нервные волокна, выполняющие роль коллектора информации и передающие ее непосредственно к телу нервной клетки. Чаще всего, клетка имеет густо разветвленную сеть дендритных отростков, что позволяет значительно улучшить сбор информации из окружающей среды.

Полученная информация превращается в электрический импульс и распространяясь по дендриту попадает на тело нейрона, где подвергается первичной обработке и может передаваться дальше по аксону. Как правило, дендриты начинаются синапсами – специальными образованиями, специализирующимися на передаче информации с помощью нейромедиаторов.

Важно! Разветвленность дендритного дерева влияет на количество получаемых нейроном входных импульсов, что позволяет обрабатывать большое количество информации.

Дендритные отростки очень сильно разветвлены, образуют целую информационную сеть, позволяющую клетке получать большое количество данных от окружающих ее клеток и других тканевых образований.

Интересно! Расцвет исследований дендритов приходится на 2000 год, который знаменуется стремительным прогрессом в области молекулярной биологии.

Нейронауки для всех: клетки нервной системы

Наш мозг – огромный мегаполис, дорожная инфраструктура которого напоминает связи и проводящие пути; по ним с огромной скоростью и частотой подобно спорткарам проносятся сигналы, а разные линии жилых районов имитируют различные уровни организации головного мозга. Здесь есть разделение труда, «неравноправие», доминирование, свои валюты и множество других вещей, которые так или иначе напоминают жизнь людей в крупном городе-миллионнике. Наша нервная система состоит из приблизительно 86 миллиардов нервных, и почти такого же количества (85 миллиардов глиальных клеток и от ста до пятисот триллионов синапсов (соединений). При этом она чрезвычайно разнолика и имеет в своём арсенале около сотни клеточных типов, которые способны строить тысячи связей между собой и создавать настоящие клеточные ансамбли. В таком разнообразии очень легко запутаться, поэтому сегодня мы с вами разберём, что же именно отличает нервную ткань от других, какие клеточные варианты имеются в её составе, чем уникален нейрон и почему именно у нервной системы получается делать нас мыслящими.

Начнём с «внутренностей» нейрона

Как и любая нормальная клетка, он имеет ядро, цитоплазму и клеточную мембрану, которая обособляет его от внешней среды. Однако, это не всё. Нейрон – одна из немногих клеток, которая способна к генерации нервного импульса. О нём мы с вами поговорим в следующих выпусках, а сейчас стоит отметить лишь то, что такая возбудимость позволяет мозгу обрабатывать информацию, а нам — существовать.

У нейрона есть несколько характерных составных элементов, увидев которые вы никогда не спутаете его с другими клетками: это аксон— длинный отросток, по которому сигналы идут от перикариона, или тела, и дендриты – короткие отростки, по которым информация движется к нейрону от его соседей. Аксон, главный «кабель», покрыт «изоляцией», миелиновой оболочкой. Миелиновая оболочка аксонов есть только у позвоночных, а поскольку у нас явно есть позвоночник, то… Эту оболочку образуют «накручивающиеся» на аксон специальные шванновские клетки (в центральной нервной системе — олигодендроциты, несколько другой тип клеток, нежели шванновские), между которыми остаются свободные от миелиновой оболочки участки — перехваты Ранвье.

Перикарион имеет в своём составе обычные для живых эукариотических (ядерных) клеток субъединицы: собственно ядро, гранулярную эндоплазматическую сеть (ЭПС), которая синтезирует белки и прочие нужные клетке вещества и окрашивается при специальной окраске в тёмный цвет, которым покрываются глыбки тигроида или субстанции Ниссля, которые можно разглядеть даже в световой микроскоп. Также здесь есть аппарат Гольджи или «накопительный резервуар», митохондрии — «энергетические станции», лизосомы с «пищеварительными» ферментами, рибосомы, благодаря которым происходит синтез белков, а также целая сеть внутреннего цитоскелета, в которую входят микротрубочки, особые частицы — MAP (протеины, ассоциированные с микротрубочками), а также нейрофиламенты (типа промежуточных нитей). Благодаря этому скелету в клетке протекает очень важный для неё перенос веществ от центра к периферии, что особенно актуально для длинного (порой до нескольких десятков сантиметров) аксона, который питается также от тела. Такой ток бывает аксональным быстрым (до 100-1000 мм/сутки) и медленным (1-3 мм/сутки), дендритическим (75 мм/сутки), а также движущимся в обратном направлении — ретроградным.

А теперь представим, что перед нами микроскоп, а на предметном столике – покрашенный одним из специфических способов (по Нисслю или импрегнацией серебром) срез мозга. Как определить, где в переплетении отростков аксоны, а где – дендриты? Посмотреть нужно на тигроид, о котором мы упоминали. Дело в том, что он в виде гранул «рассыпан» по всему телу и коротким отросткам, но никогда вы его не найдёте в отростке длинном. А заканчивается он в районе аксонального холмика – структуры, близкой к началу аксона, в которой начинается генерация импульса.

Нейрон снаружи

Теперь, когда мы разобрались, что внутри у нервных клеток, посмотрим на их внешнюю организацию и попробуем разобраться в функциональном разделении.

Вспомните, что мы говорили про один длинный аксон и короткие дендриты. Так вот, этот вид нейронов называется мультиполярным, и он — самый «популярный», однако, есть и другие: униполярные (всего один отросток), биполярные (два отростка) и псевдоуниполярные (один отросток, который потом делится на два). Есть и вовсе аполярные(«голые») нейроны. Это предшественники нервных клеток – нейробласты.

Интересно, что униполярные нейроны представлены у человека всего лишь в одном виде: амакриновыми клетками сетчатки глаза. Псевдоуниполярные встречаются гораздо чаще и составляют основную массу спинномозговых чувствительных узлов, о которых мы поговорим чуть позже. Биполярных тоже не так много, и их пул, главным образом, приходится на обонятельные рецепторные клетки. Ну а с мультиполярными и так всё понятно – это универсальные представители нервной системы (например, мотонейроны спинного мозга).

Но, при всей своей важности, строение – это всё же не функции. Каждый нейрон, представляя собой возбуждаемую и возбуждающую клетку (не путать с некими другими физиологическими процессами!), должен своим «настроением» делиться с соседями, иначе сигнал не дойдёт до адресата и не будет обработан и выполнен, что никого, конечно, не устраивает. Поэтому, подобно водителям, въезжающим на платную скоростную трассу, нейроны должны «заплатить», чтобы передать импульс дальше. Эта «валюта» существует в двух формах: электрической и химической. Второй случай — более частый. А контрольно-пропускные пункты с кассами на автомагистралях воплощаются в синапсах — местах передачи возбуждения с клетки на клетку, то есть местах соединения нейронов. Такие места образуются на специальных выростах на дендритах: дендритных шипиках. Они чаще всего бывают трёх видов: пеньковые, грибовидные и тонкие шипики. Но бывают и другие

Дендритный шипик — с его шейкой и головкой

Тонкий, грибовидный и пеньковый шипики

Какие же бывают синапсы?

Реже бывает так. Благодаря ионным каналам в мембране и плотным контактам клеток электрический сигнал без особых усилий перескакивает с нейрона на нейрон и «летит» дальше — пробок нет, оплата принята, водитель доволен. Но это — электрический синапс, или, как еще умничают нейробиологи, эфапс.

Электрические синапсы (эфапсы). а — коннексон (двойная пора) в закрытом состоянии; b — коннексон в открытом состоянии; с — коннексон, встроенный в мембрану; d — мономер коннексина (белка, из которого сделаны коннексоны), е — плазматическая мембрана; f — межклеточное пространство; g — промежуток в 2-4 нанометра в электрическом синапсе; h — гидрофильный канал коннексона.

Но намного чаще случаются ситуации, когда синапс имеет достаточно широкую щель – порядка десятков микрон. То есть перед водителем река, а переправляться придётся на пароме. Здесь вступает в силу химическая «валюта» в виде нейромедиатора, который накапливается в везикулах (пузырьках) пресинаптической мембраны, затем вырабатывается в эквивалентоном силе пришедшего импульса количестве, «переплывает» щель и принимается рецепторами на другом берегу – постсинаптической мебране. Вот он, универсальный язык нервной системы, а нейроны по типу нейромедиаторов делятся на холинергические, адренергические, ГАМК-ергические и некоторые другие (об этом читайте в следующих выпусках). Исходя из этого, действие, в зависимости от типа нейромедиатора, бывает либо возбуждающим, либо тормозным.

Химический синапс

Но и это ещё не всё! Есть нейроны чувствительные, которые воспринимают сигнал из внешней или внутренней среды, затем следующие за ними в центральную нервную систему — вставочные, которые обеспечивают ассоциацию в нейронных сетях и могут быть в единичном или множественном числе, и двигательные, которые завершают сигнал действием и иннервируют сократительные или секреторные элементы. Также их ещё можно назвать афферентными (восходящими, двигающимися к центру), интернейронами и эфферентыми (нисходящими, двигающимися к периферии).

«Серый кардинал» нервной системы

Мы поговорили о нейронах, но нельзя забывать и о другой, не менее важной части нервной системы – нейроглии, тем более, что она составляет половину объёма головного мозга и принимает чуть ли не основное участие (как выяснилось в последние годы) в регуляции синаптической передачи, усиливая либо ослабляя сигнал.

Так вот, вся глия по строению, функциям и расположению делится на эпендимную(выстилающую внутреннее пространство цереброспинального канала и желудочков мозга), макро— и микроглию.

Макроглия, в свою очередь, имеет в своём распоряжении целый веер различных подтипов и для центральной, и для периферической нервной системы. Так, в головном мозге она представлена астроцитами, название которых говорит само за себя (большие звёздчатые клетки с большим количеством отростков, которые оплетают нейроны и сосуды), а также олигодендроцитами, которые обеспечивают внутримозговые волокна миелином (по сути, наматываются отростками на аксон — мы уже упомянули о них), многократно увеличивающим скорость передачи импульса. Периферическая нервная система в основном обходится лишь шванновскими клетками, которые также миелинизируют волокна, но уже за пределами центра, и расходятся по всему организму. И ещё сюда добавляются так называемые мантийные глиоциты или сателлиты, которые образуют оболочку (мантию) вокруг тел нейронов в ганглиях (узлах). Микроглия представляет из себя собственную фагоцитарную систему головного мозга и активируется в основном тогда, когда в нём появляются патологические процессы.

Астроцит

Но нужно всё-таки подчеркнуть важность глии. Работы по её изучению ведутся не так много лет – буквально два последних десятилетия. Появилась такая рабочая гипотеза (автор — Филип Хейдон ), согласно которой астроциты, обмениваясь сигналами, активируют нейроны, чьи аксоны находятся от них не только на близком расстоянии, но и сравнительно далеко. Эта активация в итоге способствует высвобождению нейромедиаторов. Таким образом, астроциты регулируют готовность даже отдалённых синапсов к изменению своей эффективности, что представляет собой клеточную основу процессов памяти и обучения.

Сотрудники из лаборатории Бена Барреса (Ben A. Barres, Стэнфордский университет) пошли дальше и открыли специфический белок тромбоспондин астроцитарного происхождения, который стимулирует образование синапсов. Сравнение же головного мозга показывает, что чем более высокое положение занимают животные на «эволюционной лестнице», тем больше в их мозге глиальных клеток по отношению к нервным. Так вот, возможно, что увеличение связности астроцитов может даже повышать способность животных к обучению. Однако это ещё только предстоит доказать.

На острие чувств

В завершение нашего небольшого путешествия внутрь нервной системы разберёмся в том, откуда берутся наши ощущения. Оказывается, здесь строение нервного окончания также имеет самое непосредственное отношение к процессу. Нервные окончания могут располагаться в тканях свободно, могут оканчиваться специальными сенсорными рецепторами, а могут «заключаться» в соединительнотканную капсулу.

Тактильные «граждане» располагаются в слоях соединительной ткани внутренних органов и кожи. Большинство из них – механорецепторы (тактильные, пластинчатые тельца), которые реагируют на какие-либо механические воздействия. Например, тельца Руффини реагируют на растяжение кожи, тельца Пачини – на давление. Некоторые окончания в эпидермисе «заточены» под регистрацию изменений температуры (тепло – тельца Руффини, холод – колбы Краузе). Есть даже такие рецепторы, которые могут определять изменения рН, рО2 и рСО2.

Поперечное сечение телец Руффини

Для суставов и мышц есть свои детекторы чувств. К ним относятся мышечные веретёна, сухожильные органы и чувствительные нервные окончания в капсуле суставов.

А дальше – только интереснее. Оставайтесь с нами!

Текст: Анна Хоружая

Читайте материалы нашего сайта в Facebook, ВКонтакте, Яндекс-Дзен и канале в Telegram, а также следите за новыми картинками дня в Instagram.

Как формируется аксон

Удлинение и развитие данных отростков нейрона обеспечивается локацией их расположения. Удлинение аксонов становится возможным по причине присутствия на их верхнем завершении филоподий, между которыми размещаются, подобие гофры, мембранные образования — ламелоподии. Филоподий деятельно взаимодействуют с близлежащими структурами, пробиваясь в ткань все глубже, по итогам чего и осуществляется направленное удлинение аксонов.

Собственно филоподий задает направление увеличению аксона в длину, устанавливая, определенность организации волокон. Участие филоподий в направленном удлинении нейтритов было подтверждено в практическом эксперименте посредством введения в эмбрионы, цитохалазина В, разрушающего филоподий. При этом аксоны нейронов не дорастали до мозговых центров.

Продуцирование иммуноглобулина, который часто встречается в месте соединения участков роста аксонов с глиальными клетками и, согласно гипотезам ряда ученых, данный факт и предопределяет направление удлинения аксонов в зоне перекреста. Если данный фактор способствует удлинению аксонов, то хондроитинсульфат, напротив, замедляет рост нейтритов.

Отличия аксонов и дендритов

Какова же разница между ними? Рассмотрим.

- Дендрит нейрона короче передающего отростка.

- Аксон всего один, принимающих ответвлений может быть много.

- Дендриты сильно ветвятся, а передающие отростки начинают разделяться ближе к концу, образуя синапс.

- Дендриты истончаются по мере удаления от тела нейрона, толщина аксонов практически неизменна по всей длине.

- Аксоны покрыты миелиновой оболочкой, состоящей из липидных и белковых клеток. Она выполняет роль изолятора и защищает отросток.

Поскольку нервный сигнал передается в виде электрического импульса, клеткам необходима изоляция. Её функции выполняет миелиновая оболочка. Она имеет мельчайшие разрывы, способствующие более быстрой передаче сигнала. Дендриты – это безоболочечные отростки.

Функционирование нервной системы

Нормальное функционирование нервной системы зависит от передачи импульса и химических процессов в синапсе. Не менее важную роль играет создание нервных связей. Способность к обучению присутствует у людей именно благодаря возможности организма формировать новые соединения между нейронами.

Любое новое действие на стадии изучения требует постоянного контроля со стороны мозга. По мере его освоения образуются новые нейронные связи, со временем действие начинает выполняться автоматически (например, умение ходить).

Дендриты – это передающие волокна, составляющие примерно треть всей нервной ткани организма. Благодаря их взаимодействию с аксонами люди имеют возможность обучаться.