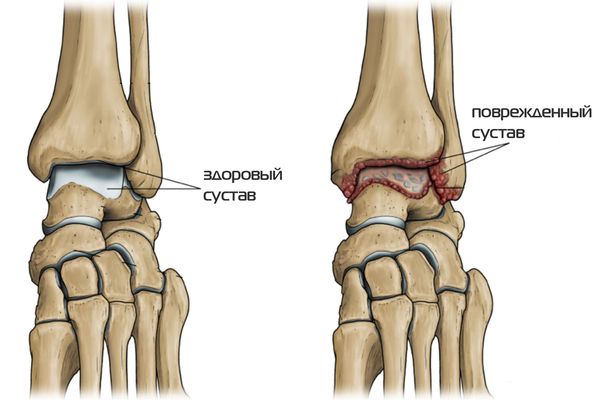

Посттравматический артроз – дегенеративно-дистрофическое поражение сустава, развивающееся после перенесенной травмы. Чаще причиной патологии становятся переломы, реже – повреждения близлежащих мягких тканей. Разрушение хрящевых структур вызывает сильную боль, приводит к ухудшению или утрате подвижности. На начальных стадиях заболевание лечится консервативно. При сильном разрушении хрящей восстановить двигательную функцию больного сустава можно только с помощью эндопротезирования – сложной и дорогостоящей операции.

Общие данные

Посттравматический артроз коленного сустава является разновидностью вторичного артроза, который сформировался на фоне уже возникших изменений в тканях сустава.

Такая патология появляется достаточно часто, так как пациенты нередко игнорируют предписания врача и после травмы коленного сустава прекращают лечение при первых же признаках улучшения. По разным данным вероятность возникновения артроза после травмирования сустава составляет от 15 до 60%.

Посттравматический артроз коленного сустава может развиться практически в любой возрастной категории. В основном он диагностируется в трудоспособном возрасте, так как в этот жизненный период травмы коленного сустава наблюдаются чаще – в первую очередь, в связи с трудовой и спортивной активностью. При этом средний возраст более подвержен риску возникновения описываемой патологии, чем молодой, так как травма случается на фоне уже начинающихся инволютивных возрастных изменений со стороны тканей коленного сустава. По этой причине мужчины страдают чаще, чем женщины, так как частота травматизации коленного сустава у них выше, а репаративные возможности тканей (их восстановительная способность) несколько хуже.

Посттравматический артроз коленного сустава вместе с таким же поражением других крупных суставов составляет одну из проблематик травматологии и ортопедии. Такая патология возникает часто, существенно влияет на активность и работоспособность пациента и может надолго «выбить» его из привычной жизненной колеи, потому что даже при адекватных назначениях и их четком соблюдении пациентом заболевание лечится долго.

Оперативное вмешательство

Хирургическая операция при артрозе показана в случаях, когда присутствует выраженная деформация сустава и консервативные методы не могут улучшить состояние сочленения. Существует несколько вариантов таких вмешательств, применяющихся при этом заболевании, в т.ч.:

- остеотомия;

- артродез;

- остеосинтез;

- артроскопия.

Процедуры могут выполняться как с открытым доступом, так и при применении лапароскопии. При критическом разрушении сустава может быть показано эндопротезирование сочленения.

Причины и развитие патологии

Причинами посттравматического артроза коленного сустава выступают:

- анатомические нарушения со стороны сустава;

- смещение отломков;

- разрывы капсульно-связочного аппарата;

- огрехи лечения;

- затянувшаяся иммобилизация;

- хирургическая коррекция нарушений коленного сустава.

Главными непосредственными причинами развития посттравматического артроза коленного сустава являются:

- изменение конгруэнтности (соответствия) суставных поверхностей;

- существенное ухудшение кровоснабжения разных элементов коленного сустава;

- длительная иммобилизация (искусственное обездвиживание).

Описываемая патология очень часто развивается после внутрисуставных переломов со смещением – повреждения костных фрагментов, формирующих коленный сустав, после которого отломки не остаются на своем месте, а сдвигаются в разной мере. Чаще всего это такие повреждения, как:

- перелом мыщелков бедренной кости;

- перелом мыщелков большеберцовой кости;

- чрезмыщелковое повреждение.

Разрывы капсульно-связочного аппарата выступают в качестве одной из наиболее распространенных причин посттравматического артроза коленного сустава. В этом случае описываемая патология чаще всего встречается при повреждении крестообразных связок. Нередко выясняется, что посттравматический артроз коленного сустава возникает при комбинации таких повреждений – например, перелома мыщелков бедренной кости с разрывом межберцового синдесмоза.

Риск возникновения описываемой патологии существенно возрастает при огрехах в лечении – в случае, если оно было:

- неадекватное;

- несвоевременное.

Для развития посттравматического артроза коленного сустава имеют значение даже его незначительные анатомические дефекты, которые не были откорректированы по той причине, что не были замечены или были восприняты как несущественные. А между тем при изменении взаиморасположения суставных поверхностей всего на 1 мм нагрузка распределяется не по всей поверхности суставных хрящей, а по 30-40% от их общей площади. Такое состояние вещей ведет к перманентной (постоянной) перенагрузке определенных участков сустава, что и провоцирует быстрое разрушение хряща в этом месте.

Обратите внимание

К развитию посттравматических артрозов может привести длительная иммобилизация (скелетное вытяжение, гипсовая повязка). Это в равной мере наблюдается при внутрисуставных и внесуставных травматических нарушениях.

Причины развития описываемой патологии на фоне иммобилизации просты: при длительной неподвижности возникают нарушения со стороны артериального кровообращения в тканях коленного сустава (особенно на уровне микроциркуляции), одновременно нарушается венозно-лимфатический отток. Во время иммобилизации эластичность мягкотканных элементов ухудшается. Такие патологические изменения могут ставать необратимыми. Этому способствуют:

- пожилой возраст;

- повторное повреждение коленного сустава – то есть, ткани уже подвергались описанным патологическим изменениям;

- системные сосудистые болезни.

В последнем случае это:

- атеросклероз – образование на внутренней поверхности артериальных сосудов специфических холестериновых бляшек, которое ведет к уменьшению их просвета. Как следствие, нарушается кровоток, из-за чего ухудшается поступление кислорода и питательных веществ к тканям;

- васкулит – воспалительное поражение сосудистых стенок, которое ведет к их разрушению;

- флеботромбоз – образование тромбов в просвете венозных сосудов;

- тромбофлебит – воспалительное поражение стенки венозного сосуда на фоне образовавшегося тромба

и другие нарушения.

Артроз коленного сустава после хирургических вмешательств – особая разновидность описываемой патологии. Задачей любой такой операции является восстановление конфигурации сустава, благодаря чему должна улучшиться и его функция. Но хирургическое вмешательство так или иначе провоцирует дополнительное травмирование тканей.

В раннем или позднем послеоперационном периоде в месте вмешательства (рассечения тканей) формируются соединительнотканные рубцы, порой довольно грубые, это негативным образом влияет на работу сустава. Также рубцы могут давить на нервные окончания и кровеносные сосуды, что ведет к нарушению кровоснабжения и иннервации тканей сустава, а значит, является толчком к развитию дегенеративно-дистрофических изменений. Также в ряде случаев в ходе оперативного вмешательства нередко удаляют разрушенные или нежизнеспособные фрагменты сустава – из-за этого в его тканях образуются дефекты, что приводит к нарушению конгруэнтности суставных поверхностей.

Классификация по локализации

По локализации деструктивных процессов бывает посттравматический артроз суставов:

- тазобедренного (коксартроз);

- коленного (гонартроз);

- голеностопного;

- плечевого;

- локтевого;

- лучезапястного.

Тазобедренного

Причиной разрушения суставных структур становятся переломы шейки и головки бедра, вертлужной впадины, сильные ушибы с контузией головки, разрывы капсульно-связочного аппарата, вывихи. В одних случаях коксартроз развивается через некоторое время после повреждения, в других – структура хряща нарушается в момент получения травмы, и сразу начинается его разрушение.

Симптомы посттравматического артроза коленного сустава

Посттравматический артроз коленного состава какое-то время может проходить бессимптомно. Также его симптоматика может скрываться на фоне остаточных явлений после травматизации коленного сустава – например, болевого синдрома. С другой стороны, если клиника развилась, то симптомы могут наблюдаться длительное время, так как дегенеративно-дистрофический процесс в тканях коленного сустава нередко очень затруднительно остановить.

Клиническими проявлениями посттравматического артроза коленного сустава на начальных его этапах являются:

- боль;

- хруст.

Характеристики болей:

- по локализации – в месте дегенеративно-дистрофических изменений ткани;

- по распространению – иррадиация не характерна;

- по характеру – ноющие, тянущие;

- по интенсивности – сперва боли являются незначительными или умеренными, усиливаются при движениях;

- по возникновению – на начальных этапах патологии боли, как правило, в покое отсутствуют, а появляются при движениях в коленном суставе.

Хруст сперва незначительный, далее по мере прогрессирования патологии нарастает. Это стабильный симптом посттравматического артроза коленного сустава.

При прогрессировании заболевания характеристики болей меняются. Они следующие:

- по локализации – по всему пораженному коленному суставу;

- по распространению – боли могут отдавать в области выше и ниже колена;

- по характеру – выкручивающие;

- по интенсивности – становятся более интенсивными, при движениях усиливаются еще больше;

- по возникновению – болевые ощущения часто практически постоянные, беспокоят в состоянии покоя, усиливаются при попытке движений и даже опоры на нижнюю конечность со стороны поражения. Также нередко боли при таком виде поражения возникают «на погоду» или по ночам.

Обратите внимание

При посттравматическом артрозе коленного сустав ограничение объема движений в коленном суставе нарастает медленно, но упорно. Бывают исключения – если дегенеративно-дистрофический процесс развивался в глубине хрящевых тканей, и конгруэнтность суставных поверхностей на этом этапе заболевания не пострадала, то больной не жалуется на нарушения движений довольно длительное время при уже имеющихся других признаках описываемой патологии.

Для посттравматического артроза коленного сустава показательными являются два симптома – «стартовая боль» (появление болевых ощущений) и преходящая тугоподвижность коленного сустава при первых движениях после пребывания в состоянии покоя. Эти два признака дают повод поставить предварительный диагноз заболевания даже без дополнительных методов исследования. Особенно часто такие симптомы проявляются после ночного сна.

При дальнейшем прогрессировании патологии присоединяются:

- отечность мягких тканей;

- мышечные спазмы;

- хромота;

- деформация коленного сустава.

Отечность мягких тканей наблюдается сперва сугубо в районе коленного сустава, далее распространяется на область бедра и голени.

Мышечные спазмы формируются в виде рефлекторной реакции организм на постоянные боли. В запущенных случаях могут возникать мышечные контрактуры – мышцы «отказываются» сокращаться.

Хромота также возникает на фоне болевого синдрома.

Важно

При посттравматическом артрозе коленный сустав деформируется постепенно, медленно, но бесповоротно. На поздних стадиях он буквально искривляется – наблюдается выраженная деформация, вплоть до возникновения подвывихов (неполного смещения суставных поверхностей друг по отношению к другу).

Классически течение посттравматического артроза коленного сустава представляет собой чередование обострений и ремиссий.

Из-за постоянных болевых ощущений, которые при прогрессировании патологии наблюдаются и в ночное время, у таких пациентов ухудшается сон. А из-за болей и бессонницы у них нарушается эмоционально-психическое состояние – появляются:

- раздражение;

- плаксивость;

- угрюмость.

Симптомы

Посттравматический артроз проявляется:

- незначительной болезненностью в суставе после нагрузок или продолжительного отдыха на начальных стадиях;

- интенсивной хронической болью, возникающей при нагрузках и не проходящей в покое – при запущенном патологическом процессе;

- скованностью в пораженном сочленении, особенно после длительного отдыха;

- хрустом при движениях;

- ограничением подвижности, уменьшением амплитуды движений;

- отечностью сустава, скоплением жидкости в суставной полости (при обострении воспаления);

- хроническими мышечными спазмами, судорогами (обусловлены постоянной болью);

- видимой деформацией сустава, подвывихами, контрактурами (при сильном разрушении хряща и структурных изменениях костной ткани).

Диагностика

Сложность диагностики зависит от стадии течения данного патологического процесса. На ранних стадиях диагноз поставить трудно, основываясь только на скудных жалобах пациента, при развитии патологии предварительный диагноз ставят на основании «стартовых болей» и преходящей тугоподвижности сустава при первых движениях после состояния покоя. Имеют значение факт травматизации в анамнезе, а также результаты дополнительных методов исследования.

При физикальном исследовании определяется следующее:

- при осмотре – изменения сустава на ранних стадиях не выявляются, его форма и размеры не изменены, но в случае, если не было деформации из-за травматического повреждения. Объем движений зависит от того, каким был характер перенесенной травмы и качественно ли проводились реабилитационные мероприятия. При прогрессировании патологии появляется и нарастает деформация, а также ограничения движений, возможно искривление оси нижней конечности со стороны повреждения, а также нестабильность сустава, которую легко можно обнаружить, попросив пациента сделать несколько шагов;

- при пальпации (прощупывании) – отмечается болезненность, также в ряде случаев выявляются небольшие утолщения и неровности по краю суставной щели.

Инструментальные методы исследования, применяемые в диагностике посттравматического артроза коленного сустава, это:

-

рентгенография – рентгенограммы позволяют обнаружить дистрофические изменения в виде уплощения и искривления суставной площадки, сужения суставной щели, а также остеофитов, субхондрального остеосклероза (утолщения кости под хрящевым покрытием суставных поверхностей) и кистовидных образований. Если на фоне патологии возник подвывих, то отмечаются нарушение оси нижней конечности со стороны поражения и искривление контуров суставной щели;

- компьютерная томография (КТ) – компьютерные срезы помогут более точно оценить состояние костных структур коленного сустава;

- магнитно-резонансная томография (МРТ) – цели и задачи те же, что и КТ, но магнитно-резонансная томография более информативна при изучении мягких тканей сустава;

- артроскопия – в полость коленного сустава вводят артроскоп (разновидность эндоскопа с вмонтированными оптикой и подсветкой), визуально оценивают состояние хрящей, связок и менисков;

- биопсия – во время артроскопии проводят забор тканей сустава с его последующим микроскопическим изучением в лаборатории.

Лабораторные методы исследования применяют больше для дифференциальной диагностики посттравматического артроза коленного сустава. Это:

- общий анализ крови – артроз это не воспалительное поражение, а дегенеративно-дистрофическое, поэтому лабораторные признаки воспаления (повышение количества лейкоцитов и СОЭ) будут сигнализировать не в пользу него;

- микроскопическое исследование – под микроскопом изучают ткани биоптата, констатируют дегенеративно-дистрофические изменения.

Клиническая картина

На первых порах заболевание, как правило, протекает без ярко выраженных симптомов. При визуальном осмотре на ранней стадии изменения не выявляются. Конфигурация и форма костного сочленения сохранены. Может показаться, что сустав полностью восстановился после травмы, тем не менее изредка возникает боль в конечностях, особенно после физических нагрузок и длительной ходьбы. В дальнейшем к этому присоединяется ощущение скованности, появляется небольшая припухлость, локализующаяся в районе поражения.

На второй стадии значительно сужается суставная щель, возникают остеофиты. Посттравматическое поражение, распространяющееся на тазобедренный, коленный или голеностопный сустав, сопровождается усилением болезненных ощущений при подъеме по лестнице. Когда воспаление охватывает суставную капсулу и близлежащие связки, боль становится сильнее, нередко приобретая постоянный характер. При надавливании на сустав или окружающие его мягкие ткани неприятные ощущения усиливаются. Непрекращающиеся интенсивные боли влекут за собой формирование рефлекторного спазма мышц конечности и сокращение амплитуды пассивных движений в суставе.

На финальной стадии заболевания наблюдается разрастание остеофитных образований на костных поверхностях, изменяется форма подвижного сочленения. Суставная щель практически незаметна. Из-за разрушения головок костей, подвывихов и ослабления связок наблюдается изменение длины конечности. У некоторых больных постепенно начинает срастаться соединительная и костная ткань, что ведет к ограничению подвижности и деформации сустава. При хроническом течении заболевания отмечается чередование ремиссий и обострений.

Лечение посттравматического артроза коленного сустава

Лечение посттравматического артроза коленного сустава проводят консервативными и оперативными методами. Общая цель лечения независимо от методов это:

- ликвидация или уменьшение болевого синдрома;

- возобновление функции;

- предупреждение дальнейшего разрушения сустава.

Консервативная терапия состоит из системных и местных мероприятий. В ее основе – следующие назначения:

- оптимальность физической активности. С одной стороны, коленный сустав следует уберечь от чрезмерных нагрузок, с другой необходимо выполнять ЛФК, чтобы предотвратить бездеятельность мышц пострадавшей конечности;

- массаж;

- нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) – применяются в виде препаратов общего (таблетки, инъекционные препараты) и местного (мази, гели) действия;

- анальгетики (обезболивающие препараты);

- спазмолитики – при спазме мышц;

- хондропротекторы – медицинские препараты, которые предотвращают разрушение суставного хряща;

- физиотерапевтическое лечение.

Из физиотерапевтических процедур хорошо себя зарекомендовали:

-

аппликации озокерита;

- аппликации парафина;

- электрофорез с новокаином;

- ударно-волновая терапия;

- лазеротерапия;

- фонофорез кортикостероидных препаратов;

- УВЧ;

- СВЧ.

Обратите внимание

При посттравматическом артрозе коленного сустава хорошие результаты наблюдаются благодаря санаторно-курортному лечению в профильных санаториях. Но следует помнить, его проводят только в период ремиссии.

Показания к хирургическому вмешательству при посттравматическом артрозе коленного сустава следующие:

- неэффективность консервативной терапии;

- прогрессирование клинических признаков;

- выраженный болевой синдром, который не купируется или плохо купируется консервативными методами.

Оперативное вмешательство может быть разного объема и проводится:

- для восстановления нормальной конфигурации и стабильности сустава;

- при необходимости замены сустава эндопротезом – в случае, когда суставные поверхности существенно разрушены, и восстановить их невозможно.

Во время операции выполняют:

- остеотомию (иссечение дефектных участков);

- остеосинтез (скрепление фрагментов костей) с применением винтов, пластин, спиц и других металлических приспособлений;

- пластику связок – при этом используются собственные ткани пациента или искусственные гипоаллергенные материалы.

Помимо традиционных техник, которые проводятся с помощью открытого доступа, используют эндоскопический метод – артроскопию.

В послеоперационном периоде назначается консервативна терапия:

- антибактериальные препараты – для профилактики инфекционных осложнений;

- ЛФК;

- физиотерапевтические методы лечения;

- массаж.

Важно

После того как пациента выписали домой, лечение не заканчивается – проводят реабилитационные мероприятия, в основе которых лежат ЛФК и массаж.

Профилактические меры

Предотвратить или предугадать получение травмы, увы, не представляется возможным. Именно поэтому так важно бережно относиться к собственному здоровью и своевременно обращаться к врачу, чтобы потом не пришлось долго и мучительно лечить посттравматический артроз.

Необходимо правильно питаться, навсегда отказаться от вредных привычек, держать под контролем вес, регулярно сдавать анализы на гормоны. Людям преклонного возраста, автоматически попадающим в группу риска, следует ввести в рацион специальные добавки, укрепляющие суставы и повышающие иммунитет.

Чтобы не столкнуться с этим крайне неприятным заболеванием, нельзя забывать про физическую активность. Очень полезны для суставов и здоровья в целом пешие прогулки, катание на лыжах, плаванье и танцы. Упражнения, которые не превышают разрешенную врачом нагрузку, позволяют насытить больной сустав кислородом, тем самым помогая бороться с его разрушением.

Забыв про перенесенную травму, человек нередко закрывает глаза на незначительную суставную боль, но, по мнению врачей, ни одно повреждение не проходит бесследно. Терапия этого серьезного заболевания опорно-двигательного аппарата — процесс длительный и серьезный, требующий терпения и ежедневной работы над собой. Без должного лечения посттравматический артроз грозит частичной или полной утратой подвижности пораженной конечности.

Профилактика

Мерами предупреждения посттравматического артроза коленного сустава являются:

-

избегание ситуаций, которые чреваты травматизацией колена;

- при риске травмирования колена – использование средств защиты (например, при занятиях силовыми видами спорта, езде на мотоцикле и так далее);

- если травма диагностирована – адекватное лечение и проведение реабилитационного периода;

- соблюдение принципов здорового образа жизни – это поможет укрепить костную ткань, отстрочить начало развития в ней возрастных изменений, на фоне которых артроз коленного сустава возникает и прогрессирует быстрее.

Причины нарушения

- Нарушения в работе эндокринной системы;

- Избыток веса;

- Воспалительные процессы верхних дыхательных путей.

Симптомы:

- При чрезмерной нагрузке появляется хруст – это начальный этап болезни;

- Боли в колене;

- Невозможность двигать коленом;

- Меняется внешний вид, так как отекают прилегающие ткани;

- В районе травмы кожа воспаляется.

При развитии посттравматического артроза происходит нарушение системы кровоснабжения коленного сустава. Вследствие этого все необходимые вещества не имеют доступ к пораженному участку, ткань становится тонкой. Если заболевание на обоих коленах, речь идет о такой причине, как лишний вес.

При ранней диагностики заболевания есть надежда на легкое лечение посттравматического артроза коленного сустава, так как хрящ может восстановиться быстро.

Врачи подбирают соответствующее лечение, которое включает прием лекарств, физиотерапевтические процедуры, гимнастика, лечебный массаж или способы народной терапии.

В том случае, если недуг выявили поздно, на заключительном этапе, то потребуется оперативное хирургическое вмешательство. При этом способе делают полную или частичную замену сустава.

Основные причины развития посттравматического артроза:

- травма тканей сустава, переломы или разрывы которые приводят к воспалению;

- развития вирусных или инфекционных заболеваний в организме;

- проблемы с обменом веществ;

- болезнь эндокринной системы;

- несвоевременное лечение, которое по итогу привело к анатомическому нарушению сустава.

Прогноз

Прогноз при посттравматическом артрозе коленного сустава разный. В ряде случаев полное восстановление функции сустава невозможно, и очень редко наблюдается идеальный вариант лечения – в любом случае наблюдаются даже минимальные остаточные явления.

Восстановить разрушенные участки хряща невозможно. Поэтому главной задачей при артрозе является сохранение хряща в том состоянии, в котором он находится на момент диагностирования патологии. Этому могут помешать:

- позднее обращение;

- запущенность процесса;

- пожилой возраст.

При тяжелых запущенных артрозах прогноз ухудшается существенно, и единственным способом восстановить трудоспособность пациента является эндопротезирование.

Ковтонюк Оксана Владимировна, медицинский обозреватель, хирург, врач-консультант

6, всего, сегодня

(61 голос., средний: 4,57 из 5)

-

Похожие записи

-

Миалгия шеи: симптомы, причины, лечение

-

Разрыв мениска коленного сустава

Как еще помочь больному: схема превентивного лечения

Ниже в таблице перечислены наиболее часто применяемые методы консервативной терапии, а также количество курсов в течение года для поддержания оптимального состояния сустава.

| Сустав/процедуры | НПВС | Ангиопротекторы | Массаж | Физиолечение |

| Колено | 3 раза в год по 10 дней | 2 раза в год парентерально, плюс не менее 6 мес. внутрь | Дважды за год | Дважды за год |

| Голеностоп | 4 раза в год по 10-15 дней обычно внутрь | 3-4 раза в год парентерально плюс до 12 месяцев приема внутрь | 2-3 раза в год | 1-2 раза в год либо неприменимо из-за особенностей анатомии сустава |

| Тазобедренное сочленение | По потребности, до 3-4 месяцев в году при сильных болях | 1-2 раза в год парентерально, прием внутрь обычно не требуется | 2 раза за 12 месяцев | Дважды за год |

| Плечо | Редкий прием по потребности, зачастую не требуются | 1 раз в год парентерально плюс до 3 месяцев приема внутрь с перерывами | Дважды за год | 1-3 раза за 12 месяцев в зависимости от эффективности |

| Лучезапястный сустав | 3-4 раза в год по 10 дней только внутрь либо однократно парентерально | 3 раза в год плюс прием внутрь до 12 месяцев | 3 раза в год | Не применяется, так как эффективность слабая |

Наиболее серьезные проблемы с восстановлением кровоснабжения и остановкой прогрессирования посттравматического артроза возникают в дистальных сочленениях. Это связано с недостатком крупных магистралей, которые доставляют кислород к суставам. Поэтому для стабилизации процесса необходимы более частые курсы превентивного лечения, что неизбежно сказывается на трудоспособности.

Болевой синдром больше выражен в крупных суставах, особенно в тазобедренном. Поэтому дозировка НПВС должна быть повышена для достижения анальгетического эффекта. Дополнительно можно использовать Парацетамол, как относительно безопасный обезболивающий препарат.

В качестве дополнительных средств, способствующих замедлению прогрессирования посттравматического артроза, используются массаж, ЛФК и физиопроцедуры. Массирование области сустава и конечностей обеспечивает профилактику атрофии мышц и активизацию кровотока. ЛФК добавляет активности пораженному суставу, но не является основным методом лечебного воздействия. Обязательно нужны физиопроцедуры:

- электрофорез;

- диадинамические токи;

- амплипульс;

- миостимуляция;

- лазеротерапия.

Дополнительно в качестве препаратов, усиливающих действие физиопроцедур и замедляющих деструкцию суставной щели, назначаются хондропротекторы. Для минимального эффекта обязателен курс не менее 6 месяцев без перерыва, однако из-за того что дегенеративные изменения вторичны и зависят от кровотока, эти лекарства часто оказываются недостаточно полезны. Хотя в большинстве случаев их применение при посттравматическом артрозе оправдано.

Код болезни по МКБ 10

Инфекционные артропатии – такая группа патологий включает несколько видов артропатий, вызванные деятельностью патогенных микроорганизмов. Согласно поражению суставного аппарата, выделяют реактивную артропатию коленных суставов, которая характеризуется обнаружением микробов как причины болезни, но отсутствием их в самом суставе. И выделяют прямое инфицирование – в таком случае патогенные микробы выявляются без затруднения.

- Артропатии воспалительного характера.

- Артрозы – все заболевания суставов, кроме позвоночного столба.

- Другие патологические состояния суставов.

Последствия травмы голеностопного сустава

Основными причинами артроза голеностопного сустава являются нарушение кровоснабжения суставных хрящей. Даже незначительные травмы могут привести к повреждению кровеносных сосудов, которые обеспечивают сустав питательными веществами.

В результате нарушения трофики, нарушается внутренняя структура суставной сумки, снижение выработки синовиальной жидкости и увеличение трения суставных поверхностей.

При нарушении кровообращения страдают мышцы и нервы. В результате происходит снижение тонуса и нарушение передачи нервных импульсов в головной мозг. Таким образом, мышечная ткань остается без контроля со стороны нервной системы. Это может спровоцировать начало посттравматического артроза.

Степени посттравматического остеоартроза

Если травма (перелом) проходит через поверхность сустава, она часто заживает спонтанно. Однако повреждение хряща неизбежно. Артроз развивается очень быстро в результате травмы, вскоре становится очень болезненным. Кость с другой костью трется без защиты до тех пор, пока суставная кость полностью не истощится. На заключительной стадии развивается постоянно растущая дыра на голой суставной поверхности, которая заполняется жидкостью.

Повреждения связок часто приводят к быстрой прогрессии артроза. Под нагрузкой суставные поверхности могут наклоняться друг к другу, хрящевой слой перегружается, поэтому вероятность полного износа сустава увеличивается.

Что указывает на остеоартроз?

Чтобы начать своевременное лечение патологии, необходимо внимательно следить за тем, как восстанавливается сустав после получения травмы. При появлении патологических симптомов нужно сразу обратиться к врачу. Особенное внимание следует уделить таким проявлениям:

- хруст во время движений;

- болезненность при двигательной активности;

- ограничение амплитуды движений;

- резкое чередование признаков облегчения и обострения;

- спазмы и судороги;

- отеки на больных суставах;

- воспаленная кожа на сочленениях;

- уплотнения, которые можно ощутить при пальпации.

Хирургическая помощь

Несмотря на многочисленные консервативные мероприятия, остановить деструкцию сустава удается не всегда. Поэтому используются радикальные и паллиативные хирургические манипуляции для усиления эффективности лечения. Наиболее часто применяются:

- пункция сустава и введение хондропротекторов и гормонов – сдерживающая тактика при быстром прогрессировании артроза;

- артроскопия – миниинвазивная операция, направленная на визуальную диагностику суставных поверхностей и небольшую хирургическую коррекцию;

- артродез – стабилизация сустава в неподвижном состоянии, что снимает болевые ощущения, но инвалидизирует больного;

- эндопротезирование – оптимальный подход к хирургической тактике, так как вместо пораженного сочленения устанавливается многофункциональный протез.

Читать также: Коксартроз 3 степени

Возможности полноценной реабилитации при консервативном подходе к лечению зависят от скорости прогрессирования посттравматического артроза и времени обращения за медицинской помощью. При начальных проявлениях удается надолго с помощью поддерживающего лечения сохранять активные движения в суставе. Однако в случае позднего обращения за медицинской помощью и выраженных деструктивных процессах только эндопротезирование поможет восстановить качество жизни больного.

Поэтому своевременное обращение за медицинской помощью не только позволит отложить операцию, но и даст больше шансов на полноценную реабилитацию. При стойких нарушениях подвижности поврежденного сочленения устанавливается группа инвалидности. В этой ситуации помочь больному в восстановлении трудоспособности может только установка эндопротеза.

Симптоматика третьей степени развития

Посттравматический артроз третьей степени редко обнаруживают. Чаще пациенты не в силах терпеть боли, поэтому обращаются в больницу раньше, что позволяет врачам начать лечение, направленное на предотвращение деформации и восстановление функций плечевого сустава. Но если пострадавший во время терапевтических процедур продолжает нагружать сустав, болезнь продолжает прогрессировать. Это характерно для спортсменов и личностей, которые не могут отказаться от профессиональной деятельности из-за необходимости роста по карьерной лестнице.

Диагностические процедуры

Выявить ДОА можно, посетив хирурга, ортопеда или травматолога. Врач соберет анамнез, проанализирует жалобы и проведет клинический осмотр. Диагностировать деформирующий остеоартроз возможно методом пальпации, однако для уточнения нюансов заболевания назначают ряд инструментальных анализов:

- Рентген. Исследование обнаружит нарушение целостности костей, наличие костных разрастаний, и определит стадию артроза.

- УЗИ. Оценивает состояние мягких тканей и сосудистую проходимость.

- КТ и МРТ. Компьютерные методы диагностики, которые считаются наиболее информативными, поскольку позволяют сделать серию подробных послойных снимков больного сустава.

- Артроскопию. Эта диагностически-лечебная операция проводится в случае неэффективности других методов диагностики.

Осложнения

Наиболее распространенным осложнением артроза, развившегося на фоне травматического повреждения сустава, является полное или частичное обездвиживание сочленения в результате разрушения его элементов и деформации. Критическое поражение сустава становится причиной утраты трудоспособности и инвалидности.

На поздних стадиях артроза деформация становится еще более выраженной, сустав искривляется, формируются контрактуры, обусловленные грубыми изменениями костей и окружающих структур. Опора затруднена, при передвижении пациенту с артрозом приходится использовать трость либо костыли. Ограничивается трудоспособность, возможна инвалидизация.

Осложнения редко возникают, но исключать их не стоит. Лечащий врач обязан предупредить пациента, что его ждет, если он будет пренебрегать лечением, не соблюдать рекомендации и продолжать употреблять вредные продукты, которые запрещены при посттравматическом артрозе. Отсутствие лечения грозит пациенту деформацией сустава, которую в последующем тяжело исправить даже путем хирургического вмешательства.

При проведении операции или артроскопии для диагностики посттравматического артроза врач может занести инфекцию в сустав, если действует неосторожно или забыл продезинфицировать предметы. Проникновение к суставу инфекции приводит к асептическому некрозу. Бактерии быстро размножаются, вызывают распад тканей. Такое осложнение крайне редко встречается, но асептический некроз несет в себе угрозу для жизни пациента.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.