Головной мозг выступает в роли главного центра человеческого организма. Его функции многообразны, но главным образом он выполняет регулирующую и координирующую функции. Даже частичное его нарушение или повреждение, может повлечь за собой тяжелые последствия для жизни пациента.

Его особенность строения и функции изучаются на протяжении долгого времени, учеными различных специализаций, но до сих пор не удалось, полностью описать его уникальные способности. Однако удалось выявить его основные аспекты строения и функции, благодаря усовершенствованным методам исследования.

В данной статье мы рассмотрим строение, а также за что отвечает головной мозг человека.

Особенности строения

На протяжении нескольких миллионов лет эволюции, у современного человека, вокруг мозга сформировалась прочная черепная коробка, которая выступает главным образом в роли дополнительного предохранителя от возможных физических повреждений. Сам мозг занимает практически всю полость черепной коробки (около 90%).

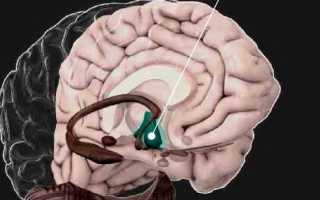

Мозг подразделяется на 3 основополагающие части:

- Большие полушария

- Мозжечок

- Мозговой ствол

Также ученые установили 5 основных мозговых отделов, каждый из которых обладает своей уникальной особенностью и функциями. Ими являются:

- Передний

- Задний

- Промежуточный

- Средний

- Продолговатый

Начало пути от спинного мозга начинает непосредственно продолговатый отдел (мозг), который является продолжением пути спинномозгового отдела. В его состав входит серое и белое вещество. Следующим на пути выступает Варолиев мост, представляющийся валиком из нейронных волокон и вещества. Через данный мост проходит основная артерия, питающая головной мозг. Началом артерии выступает верхняя часть продолговатого отдела, которая затем направляется в мозжечковую часть.

Мозжечок включает в себя два маленьких полушария, которые соединены друг с другом «червем», а также белое и серое вещество. Средний отдел включает два зрительных и слуховых бугра. От данных бугров ответвляются нейронные волокна, выступающие в роли соединителя.

Большие полушария отделяются перекрестной щелью с мозолистым телом внутри. Непосредственно сами полушария обволакивает мозговая кора, в которой генерируется все человеческое мышление.

Также мозг покрывают 3 основные оболочки, а именно:

- Твердая. Представляет собой надкостную структуру внутренней поверхности черепной коробки. Характеризуется плотным скоплением множества болевых рецепторов

- Паутинная или арахноидальная. Прилегает к корковой части. Пространство между паутинной и твердой заполнено серозной жидкостью, а пространство между корой – ликвором

- Мягкая. Состоит из тоненьких кровеносных сосудов и соединительной ткани, которая связывается с поверхностной частью мозгового вещества, тем самым питая его

Представление о строении коры головного мозга

Относительно эволюционных перемен, кора самая молодая из всех структур мозга. По сути – это многослойная нейронная ткань, клетки которой имеют свой определенный порядок и форму. В связи с этим выделяют 6 слоев коры по направлению сверху вниз:

- Молекулярный;

- Зернистый наружный;

- Пирамидный наружный;

- Зернистый внутренний;

- Пирамидный внутренний;

- Веретеновидный.

Известно, что высшие психические функции проецируются на кору в строго определенной локализации. То есть любая из производимой мозгом деятельности, отражается на определенных зонах коры мозга. Эта мысль нашла свое отражение в теории системной динамической локализации. Каждый участок коры – это зона какого-то из анализаторов, отвечающего за конкретную функцию. Так, каждая корковая зона анализатора состоит из 3 компонентов – первичное поле, вторичное и третичное.

Двигательная, которая располагается в центральной извилине. Поражение этой зоны вызывает изменения в двигательных реакциях. К ним относят адинамию – снижение двигательных возможностей, парез – частичный паралич и собственно сам паралич – полное исчезновение двигательных возможностей;Согласно учению о коре головного мозга, в каждой из функционально значимых зон сосредоточено несколько полей, названных по автору полями Бродмана. Всего насчитывают около 53 полей. Самыми значимыми зонами, отражающими человеческую суть, являются:

- Чувствительная, расположенная позади центральной борозды. Поражение этой зоны ведет к парестезиям – нарушению, проявляющемуся в виде онемения и чувства ползанья мурашек, покалывания, а также к выпадению поверхностных и глубоких отделов чувствительности. Также эта зона содержит немало двигательных элементов — сенсомоторных зон, отвечающих за формирование ощущений боли;

- Зрительная, локализованная в затылочной области коры мозга. Нарушение этой зоны сопровождается выпадением ощущения зрения. Такое поражение носит название корковой слепоты. Также расстройства могут проявляться в виде нарушения распознавания зрительных образов или восприятия написанных слов, галлюцинаций или памяти;

- Слуховая, залегающая в височной области коры мозга. Ее поражение ведет к угнетению функции распознавания звуков, слуховым галлюцинациям, нарушению слуховой ориентировочной реакции, музыкальной глухоте. Разрушение этой зоны может привести к корковой глухоте;

- Обонятельная, расположенная в грушевидной извилине. При нарушении ее функций, возникают обонятельные галлюцинации, выпадение чувства обоняния, вплоть до корковой аносмии – полной утраты к способности чувствовать запахи;

- Вкусовая, содержащая 43 поле, отвечает за формирование способности к различию ощущений, связанных с приемом пищи или других вещей через полость рта;

- Речедвигательная, которая является центром речи. Такая зона у правшей находится в левом полушарии и подразделяется на 3 отдела:

а) Речевого праксиса или речедвигательный центр Брока, пролегающий у задненижней части вблизи лобных извилин. Роль этого участка зоны ответственен за умение говорить. Поражение этой зоны вызывает неспособность человека говорить, то есть моторная афазия;

б) Сенсорный центр Вернике, расположенный в височной зоне, непосредственно связан со способностью к восприятию устной речи. Его расстройство ведет к сенсорной афазии, которая сопровождается неспособностью человека понимать устную речь, как свою собственную, так и чужую;

в) Центр восприятия письменной речи залегает в зрительной зоне коры мозга. Его поражение ведет к аграфии — невозможности писать.

Функции мозговых отделов

Каждый из отделов нашего мозга выполняет ряд определенных функций, таких как: двигательная, мыслительная, рефлекторная и т. д. Чтобы разобраться, что, за что отвечает в головном мозге, рассмотрим каждый его отдел:

- Продолговатый – обеспечивает нормальную деятельность защитных реакций организма, например, кашель, чихание и т. д. Также в его обязанности входит регулирование дыхательных и глотательных функций.

- Варолиев мост – позволяет глазным яблокам совершать двигательные функции и также отвечает за деятельность мышц лица.

- Мозжечок – координирует двигательную работу и ее согласованность.

- Средний мозговой отдел отвечает за нормальную работу органов слуха и зрения (остроту и четкость).

- Промежуточный мозговой отдел, который состоит из 4 ключевых частей:

- Таламус – формирует и обрабатывает различные реакции (тактильные, температурные и другие) организма человека.

- Гипоталамус – незначительная область, но в то же время выполняющая такие жизненно-важные функции как: контроль сердечного ритма, регулирование температуры и кровяного давления. Также отвечает за наши эмоции, позволяет благополучно преодолевать стрессовые ситуации, благодаря дополнительной выработке гормонов.

- Гипофиз – отвечает за выработку гормонов отвечающих за половое созревание, развитие и выполнение функций всего организма.

- Эпиталамус – регулирует суточные биологические ритмы, благодаря выработке дополнительных гормонов для здорового сна.

- Передний мозговой отдел (большие полушария)

- Правое полушарие сохраняет полученную информации в памяти, а также отвечает за возможность взаимодействия с окружающим миром. Выполняет двигательные функции правой части тела.

- Левое полушарие – контролирует нашу речь, отвечает за аналитическое мышление, способность к математическим вычислениям. В данном полушарии формируется абстрактное мышление и контролируется левая часть тела.

Отличия в функциональности имеются и в больших полушариях, которые хоть и работают в связи друг с другом, но, все же, преобладающее развитие определенной из их сторон, влияет на определенные жизненные аспекты. Базальные ядра или подкорка головного мозга отвечает за регулирование двигательных и вегетативных функций. Данный подкорковый отдел непосредственно входит в состав переднего мозгового отдела.

Основные виды нарушений функций коры

- АгнозииАгнозия – расстройство, связанное с узнаванием и познаванием. Это нарушение может проявляться в виде патологии восприятия различного характера – от искажения форм предметов и символов, до взаиморасположения в пространстве и речевых звуков. Поражение определенного анализатора может вызывать, как зрительную, слуховую, так и сенсорную агнозию. Для каждой из которых характерны свои виды нарушений.

- Апраксия – нарушение, которое сопровождается потерей навыков, сложившихся с индивидуальным опытом. Так, больные теряют способность к сложным и целенаправленным действиям, хотя у них и отсутствуют выраженные признаки парезов или нарушения координации;

- Афазия – поражение, связанное с полным или частичным нарушением речи. У таких пациентов сохраняется работоспособность речевого аппарата, однако нарушаются структуры своей собственной речи и понимание чужой речи;

- Алексия – такое нарушение коры мозга, при котором нарушается процесс чтения или его овладения;

- Дизартрия – такой вид поражения коры головного мозга, при котором нарушается как произношение, так и темп речи, ее выразительность и плавность, возможности голоса и дыхания. При этом не затрагиваются нарушения, связанные с восприятием слов на слух, чтением и письмом;

- Аграфия – расстройство коры, которое характеризуется потерей способностей к письму при сохраненном интеллекте и имеющихся навыках письма;

- Акалькулия – повреждение зоны коры головного мозга, отвечающей за нарушение счета чисел.

Зрительная агнозия чаще всего протекает с сохранностью основных зрительных функций, таких как острота, цветоощущение, поля зрения. Проявляется она в виде:

- Предметной агнозии — нарушения распознавания предметов. Такие больные способны описать сам предмет, его форму и размер, но не могут его узнать и назвать соответственно;

- Оптико-ориентировочной агнозии, протекающей в виде нарушений ориентации в пространстве. При этом пациенты не способны понять географические карты, они не ориентируются на местности и не способны к рисованию;

- Буквенной агнозии, при которой нарушается узнавание букв;

- Апперцептивной агнозии, характеризующейся отсутствием к узнаванию целостных предметов или их изображений, с учетом сохранения способности к восприятию отдельных признаков;

- Ассоциативной агнозии, связанной с нарушениями функции узнавания и называния целостных предметов и их изображений, но с сохранением их восприятия;

- Симультанной агнозии, приводящей человека в состояние неспособности интерпретации групп изображений, которые образуют целое. Так, больной не способен воспринимать предмет целиком, а видит лишь его части.

Связанных с фонематическим слухом, при которых человек утрачивает возможность различать звуки речи;Среди слуховых агнозий, существует несколько групп наиболее важных:

- Неречевая или простая, связанная с нарушением способности больных к определению значений разнообразных бытовых звуков и шумов. Для этих больных звук скрипа двери, шум, бегущей из крана воды, звон развитой посуды, перестает носить определенное значение. И хотя эти звуки они способны слышать, понять, что они значат таким больным не под силу;

- Амузия – нарушение, связанное со способностью воспринимать музыку. Оно проявляется или в виде невозможности воспроизводить знакомые мелодии (моторная) или в виде нарушения узнавания знакомой мелодии (сенсорная).

Тактильной или астереогноза, проявляющейся в неспособности воспринимать предметы на ощупь. И хотя все тактильные восприятия сохранены, пациент не в состоянии назвать предмет. Так, он может описать как выглядит предмет, который он держит, но назвать его не сможет;Еще одним видом афазий, является сенситивная. Ее нарушения выражаются в неспособности узнавать предметы при их воздействии на зоны поверхностной и глубокой чувствительности человека. Чаще всего этот вид агнозий проявляется в форме:

- Пальцевой, которая ведет к нарушению возможности называть ощупываемый палец при закрытых глазах;

- Аутотопагнозии, характеризующейся нарушением восприятия собственных частей тела. Чаще всего люди не узнают левую половину тела;

- Анозогнозии – непонимания собственных нарушений. Так, больные не замечают параличей и расстройств чувствительности. Все это нередко сопряжено с ложными соматическими образами, которые могут проявляться в форме ощущения чужой руки или удвоения своих конечностей — псевдополимелия, чрезмерного увеличения или уменьшения тела, или ощущения отсутствия конечности при ее несомненном наличии – псевдоамелия.

Кора головного мозга

Кора подразделяется на несколько видов:

- Новая

- Старая

- Древняя

Также ученые выделяют смежную кору, которая состоит из древней и старой коры. Сама же кора обладает следующими функциями:

- Позволяет клеткам связываться между собой, в зависимости от их расположения (нижестоящие связываются с вышестоящими клетками)

- Корректирует нарушенное состояние функций систем

- Контролирует сознание, мышление и личности человека

Безусловно, за что отвечает мозг человека, изучается до сих пор, но на сегодня ученые установили огромное количество важнейших функций, который он выполняет. Поэтому очень важно систематически проходить обследования хотя бы 1 раз в год. Потому как многие заболевания тесно связаны нарушениями, которые возникают в определенных мозговых отделах.

Почему мы всё еще говорим «В подкорке», а весь мир — «В подсознании»?

ПОЧЕМУ МЫ ВСЁ ЕЩЕ ГОВОРИМ «В ПОДКОРКЕ»,

А ВЕСЬ МИР — «В ПОДСОЗНАНИИ»?

О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ…

Как мы, психологи изучали подсознание подпольно…

Почему мы чаще говорим «это у него в подкорке», а не «в подсознании»?

Нобелевский лауреат И. Павлов: «Психология? Я не знаю, что это такое. Есть физиология высшей нервной деятельности!»

«Подсознание» или «бессознательное» — как правильно, или Почему Фрейд не любил термин «подсознание»?

…И вывод: «подсознание» и «бессознательное» — практически синонимы

Тогда почему же Ваш автор говорит «подсознание», а не «бессознательное?

КАК МЫ, ПСИХОЛОГИ, ИЗУЧАЛИ ПОДСОЗНАНИЕ ПОДПОЛЬНО…

Одну из предыдущих статей мы закончили вопросом: почему подсознание не изучают в школе и даже во многих институтах?

Шел 1968 год. Ваш покорный слуга тогда был студентом факультета психологии Ленинградского государственного университета. А надо сказать, что в те времена психология была вовсе не в почете, и в стране было, пожалуй, только два учебных заведения, где готовили специалистов в области психологии — это ЛГУ и МГУ. Так вот, почему я вспомнил этот год — именно в том году мы, студенты психфака, по вечерам почти подпольно ходили на истфак слушать лекции «по Фрейду» (кажется, читала профессор Трауготт) и, конечно же, мало что понимали, ибо еще не было даже психологической базы знаний, без которых усваивать знания по психоанализу просто невозможно.

Почему «почти подпольно»? А потому, что в те времена «фрейдизм» был «буржуазным лжеучением». Ну, почему «буржуазное» учение — это понятно, на Западе оно возникло, на Западе оно развивалось, и с Запада оно к нам просачивалось («растлевая молодые умы»), оттуда, где и жили эти самые «буржуи». А вот почему «лжеучение»… А потому что все, что тогда шло с Запада — было неправильным, ошибочным, ибо не соответствовало духу марксизма-ленинизма (была такая коммунистическая религия, и ее богом и был «ученый всех времен и народов» — Сталин). Но, слава богу, что молодые сегодня всего этого не знают…

— А, может, автор, и не следует все это вспоминать: что было — то было, ныне ведь другое время…

— Время-то, может, и другое, а вот менталитет людей, менталитет моих дорогих соотечественников (в том числе и психологов), их психологические установки во многом еще остались как в середине прошлого века… Судите сами.

ПОЧЕМУ МЫ ЧАЩЕ ГОВОРИМ «ЭТО У НЕГО В ПОДКОРКЕ», А НЕ «В ПОДСОЗНАНИИ»?

«Подкорка» — это сленговый термин, используемый в медицинских кругах, среди физиологов, а также в бытовой речи в качестве «заменителя» термина «подсознание»: «да это у него в подкорке» — читай: «да это у него в подсознании»; «вот из подкорки и вылезло» — читай: «вот из подсознания и вылезло»; «ну это он все делал на подкорке» — читай: «ну это он все делал на подсознании».

Насколько правомерна подобная замена — об этом может свидетельствовать определение термина «подкорка» в медицине и физиологии. «Подкорковые структуры мозга» («подкорка») — это анатомический термин, означающий комплекс образований головного мозга человека, расположенных между корой больших полушарий и продолговатым мозгом. Закрепилось положение, что кора головного мозга «ответственна» за состояние сознания человека, а подкорка — за состояние подсознания. Строго говоря, с точки зрения физиологии высшей нервной деятельности, это не совсем так, но подобная интерпретация допустима, если не вдаваться в детали функций коры и подкорки.

Но нас должен интересовать вот какой вопрос: почему (а не на каком основании, основание некоторое есть) наши соотечественники (в отличие от людей с того же Запада) вместо термина «подсознание» («бессознательное») чаще используют (в разговорной речи, и, к сожалению, не только) термин «подкорка»; почему для обозначения психологического феномена используют физиологический термин? А не потому ли, что нашему соотечественнику наука физиология (физиология высшей нервной деятельности) «ближе», чем наука психология?

НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ И. ПАВЛОВ: «ПСИХОЛОГИЯ? Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ. ЕСТЬ ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!»

Правда, ближе. Если посмотреть учебники по психологии 50-80-х годов только что прошедшего века, то можно отметить удивительное явление: примерно треть, если не половина, текста этих учебников была посвящена физиологии высшей нервной деятельности (слава богу, в последних учебниках такого уже нет). Да и оставшаяся часть текста этих учебников была посвящена в большей мере психофизиологическим феноменам (скорость реакции восприятия, физиологии и психологии образования ощущений и т. п.) Так было. По сути психология была заменена физиологией высшей нервной деятельности. И существенный вклад в это внес лауреат Нобелевской премии по физиологии, создатель «материалистического учения о высшей нервной деятельности» автор работ по рефлексам, известный отечественный физиолог Иван Петрович Павлов.

Ваш покорный слуга имел возможность в начале 60-х годов того века встречаться с бывшими сотрудниками И. Павлова, и они подтвердили промелькнувшее в печати высказывание великого физиолога на одной из своих знаменитых «сред»: «Психология? Я не знаю, что это такое. Есть физиология высшей нервной деятельности!».

И когда такое провозглашает лауреат Нобелевской премии, и когда такое провозглашается в стране, которая отрицает «буржуазные методы» изучения психики (вместе с пресловутыми тестами на IQ), то и следствие: учебники по психологии долгое время являлись учебниками по физиологии высшей нервной деятельности. Ну, а простым смертным? И им психология долгое время не преподавалась, а когда стала преподаваться, то — «на материалистической основе великого учения И.П. Павлова о физиологии высшей нервной деятельности» . Вот откуда «это у него в подкорке».

Использование термина «подкорка» в качестве эквивалента «подсознания» есть следствие — мягко скажем — неадекватной подмены науки психологии наукой о физиологии высшей нервной деятельности. Как тут снова не вспомнить о шинели, из которой многие из нас вышли. Такова она, психология людей, большинство из которых даже не осознают ее влияния — до сих пор! В подкорке это у них!

А Вам интересно знать ещё: чем отличается подсознание от бессознательное? Если «да» — тогда задержитесь еще на несколько минут.

«ПОДСОЗНАНИЕ» ИЛИ «БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ» — КАК ПРАВИЛЬНО, или ПОЧЕМУ ФРЕЙД НЕ ЛЮБИЛ ТЕРМИН «ПОДСОЗНАНИЕ»?

Обычно полагают, что термин «бессознательное», означающий одну из психических форм отражения действительности, активно внедрял в науку и использовал З. Фрейд.

Но, по мнению других коллег, Фрейд использовал данный термин при разработке теории бессознательного. При этом Фрейд в самом начале работы над этой теорией использовал и термин «подсознание», но затем отказался от его использования, более того — стал критиковать его применение. Причина? А оказывается — и это весьма интересно с точки зрения психоанализа менталитета этого великого исследователя — причина в том, что некоторые его коллеги-исследователи в те времена иногда использовали термин «подсознание» как тождество «смутному, неясному сознанию». Разумеется, такое употребление необоснованно, поскольку подсознание не может быть тождественно сознанию, даже смутному. И с таким определением, разумеется, Фрейд не мог быть согласен. Но ведь, с другой стороны, неадекватное употребление некоторыми какого-либо термина вообще-то еще не является основанием для отказа от его применения «по назначению». Ведь в те времена кто-либо определенно использовал термин «бессознательное» не так, как Фрейд, но ученый по этой причине не отказался от использования его в разработке своей теории.

Причина отказа Фрейда от термина «подсознание» была в другом. Скорее всего, Фрейд, разрабатывая свою теорию бессознательного, увидел в термине «подсознание» своеобразного конкурента (или конкурентов в лице тех, кто использовал термин «подсознание»). Как бы там ни было, но ни в работах самого Фрейда, ни в работах его последователей нет четкого разведения понятий «бессознательное» и «подсознание». А это дает основание утверждать: и сам творец теории бессознательного, и его ближайшие соратники не видели принципиального отличия этих терминов друг от друга.

Более того, в достаточно подробном энциклопедическом издании «Пси-хоанализ»28 хотя и есть две статьи «Бессознательное» и «Подсознание», но последняя практически целиком посвящена ответу на вопрос, почему Фрейд не использовал этот термин (хотя ответ так и не прозвучал ясно). Но при этом следует заметить, что в сегодняшней литературе употребляются оба эти термина, причем, как правило, в качестве синонимов.

Давайте попробуем самостоятельно разобраться, нет ли между ними принципиального различия, насколько они фактически синонимичны.

Как оказалось, решить эту задачу не очень сложно. Если сравнивать современное понимание подсознания с тем, как понималось (и понимается — в фрейдовской психологии) бессознательное, то станет очевидно, что в содержании термина «бессознательное» нет ничего такого, что не входило бы в современное толкование многими авторами термина «подсознание» (будь то информационная составляющая того и другого, источники информации, функции). А именно: современная наука так определяет подсознание:

Подсознание — это атрибут психики, выполняющий роль хранения имплицитной информации и регулирования на ее основе поведения помимо воли человека.

Но, с другой стороны, сегодняшнее понимание «подсознания» значи-тельно шире, особенно в связи с экспериментальными исследованиями в области альтернативной психологии (о чем пишут в солидных учебных пособиях по академической психологии многие зарубежные исследователи), которые указали на новые источники информации для подсознания, на характер и длительность ее хранения там, что никак нельзя отнести к бессознательному в фрейдовском понимании.

…И ВЫВОД: «ПОДСОЗНАНИЕ» И «БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ» — ПРАКТИЧЕСКИ СИНОНИМЫ

Отсюда вывод: вероятно, сегодняшнее различие в понимании «бессознательного» и «подсознания» (если оно и имеет место), скорее продиктовано результатами новейших исследований в этой области, которую чаще стали связывать с термином «подсознание», оставив термин «бессознательное» З. Фрейду и фрейдовской психологии.

Однако большинство авторов словарей рассматривают эти термины как полностью тождественные.

28 Психоанализ. Популярная энциклопедия / Сост., научн. ред. П.С. Гуревич. —

М.: Олимп, 1998.

Почему же Ваш автор, как и некоторые другие, отдает предпочтение термину «подсознание», а не традиционному «бессознательное»?

ТОГДА ПОЧЕМУ ЖЕ ВАШ АВТОР ГОВОРИТ «ПОДСОЗНАНИЕ», А НЕ «БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ»?

Одна из причин в том, что Ваш автор был долгое время связан с медициной. А среди медиков (а это — совсем не малый слой среди популяции людей) этот термин «бессознательное» трактуется так, как не может трактоваться термин «подсознание»: «бессознательное» — это психическое состояние (подсознание никогда и никем не определялось как состояние психики, но как ее атрибут — неотъемлемая часть), характеризующееся беспамятством, бесчувственностью, например, состоянием обморока, болезненное, безумное и пр. забытье. В описании этих состояний термин «бессознательное» никак не может быть заменен на термин «подсознание», которое трактуется не как состояние, а как сфера психики. И это — достаточно существенный аргумент за использование в данном контексте термина «подсознание».

Кроме того, термин «подсознание» — это та форма языка, от которой легче образовать другие формы, чем от термина «бессознательное», которое чаще выступает как прилагательное, чем как существительное: «бессознательное» подразумевает — «бессознательное состояние», в то время как «подсознание» имплицитно не требует для своего понимания дополнительных слов.

В итоге: если говорить о различии этих терминов, то семантическое (смысловое) различие заключается в том, что бессознательное — это одно из состояний психики, а подсознание — это одна из сфер психики; а лингвистическое — в том, что для словообразования больше подходит существительное «подсознание», чем прилагательное «бессознательное», что весьма значимо для пишущих на эту тему. На том и остановимся.

Ключевые слова: #подсознание; #подкорка; #бессознательное; #академик_Павлов; #лауреат_Нобелевской_премии; #З._Фрейд; #теория_бессознательного; #физиология_высшей_нервной_деятельности; #тесты_на_IQ; #психология; #отечественный_физиолог

А в завершение – как обычно: «Есть ли вопросы?». Готов ответить.

С уважением, проф. А. Панасюк

Апраксии и афазии

Самыми частыми формами апраксий являются 4 вида:

- Кинестетическая, при которой отсутствует характерные двигательные расстройства в виде парезов или параличей, но имеются нарушения контроля движений. Таким больным трудно писать, воспроизводить позу руки, без предмета они не в состоянии изображать действия, такие как курение сигареты или причесывание;

- Пространственная, с нарушением соотнесения своих собственных движений с окружающим пространством. Такие пациенты не могут придавать руке горизонтальные или сагиттальные положения, они не ориентируются в пространстве, а при письме делают ошибки по типу зеркального письма;

- Кинетическая, которая ведет к нарушению автоматизма движений. Эти пациенты сталкиваются с бесконтрольным повторением одного начавшегося движения. Им тяжело переключаться с одного движения на другое;

- Регуляторная проявляется в виде нарушения программирования движений. У больных отключена способность к сознательному контролю за выполнением движений.

Среди афазий наиболее распространенными формами у пациентов бывают:

- Сенсорная, связанная с отсутствием возможности к нормальному восприятию своей собственной и чужой речи. При частичном поражении зоны, возникает нарушение понимания быстрой речи или разговора нескольких собеседников одновременно. Помимо прочего, пациенты теряют способность различать слова, которые близки по звучанию, но имеют разный смысл, такие как «забор-собор»;

- Моторная, характеризующаяся нарушением в произношении слов с учетом относительной способности к восприятию речи;

- Амнестическая, которая проявляется в виде слабости зрительных образов слов и представлений. Такие больные способны повторять слова и плавно их говорить, но назвать предмет для них представляется невыполнимой задачей. И хотя пациенты знают для чего нужны эти вещи, например, ручка – ей пишут, вспомнить название предмета не могут.

Кора мозга – это уникальная по силе и действию структура, аналога которой в природе нет и не может существовать. До сих пор не изучены все ее возможности. Она – есть верх эволюции. Со временем ученым, возможно, и удастся разгадать все ее тайны. А сейчас лишь остается восхититься щедрым подарком природы, дарованным человеку.

Автор статьи: Врач невролог Махеев Константин Олегович.